Мезентериальная ишемия – симптомы и лечение

Верхняя и нижняя брыжеечные артерии снабжают кровью тонкий и толстый кишечник. При нарушении кровотока в этих артериях приводит к нарушению доставки кислорода и питательных веществ к тканям кишечника – возникновению мезентериальной ишемии. Как правило, мезентериальная ишемия затрагивает тонкий кишечник, несколько реже она поражает толстый кишечник.

Причины мезентериальной ишемии

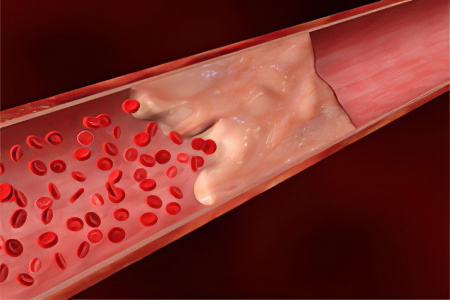

Мезентериальная ишемия обычно развивается при сужении или закупорке одной или нескольких ветвей брыжеечных артерий. Чаще всего причиной внезапной закупорки просвета кишечных артерий служит мерцательная аритмия – стенки сердца быстро сокращаются, что приводит к возникновению в полости сердца тромбов. В последствии, образовавшиеся тромбы попадают в аорту, откуда заносятся в брыжеечные (мезентериальные) артерии, взникает тромбоз брыжеечных артерий. При этом выраженность симптомов зависяит как от величины тромбов, так и от калибра ветвей закупоренной артерии. Внезапная закупорка мезентериальных артерий приводит к быстрому омертвению стенок кишечника. Это приводит к возникновению сильной боли в животе, развивается перитонит.

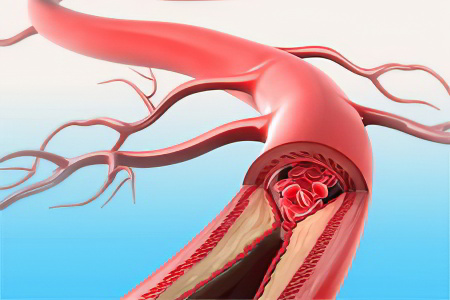

Хроническая мезентериальная ишемия чаще всего развивается на фоне атеросклеротического поражения артерий. Реже встречается сужение брыжеечных артерий окружающими или близлежащими тканями – так называемая экстравазальная компрессия.

Симптомы мезентериальной ишемии

Острая мезентериальная ишемия проявляется внезапной острой болью в животе. Другими симптомами могут быть тошнота и рвота. Острая форма мезентериальной ишемии – неотложное состояние. При отсутствии своевременной и адекватной медицинской помощи возможно развитие тяжёлых осложнений.

Пациенты с хронической формой ишемии отмечают боли в животе через 15-60 минут после приёма пищи. Боль может возникнуть в любой части живота, однако чаще всего бывает в средней или верхней части. Приступ может длиться от 60 до 90 минут, после чего исчезает сам по себе. Из-за выраженного болевого синдрома многие люди с хронической формой мезентериальной ишемии теряют вес, несмотря на нормальный аппетит. Они предпочитают меньше и реже есть, чтобы избежать боли после приёма пищи.

Помимо болей в животе и потери массы тела, для мезентериальной ишемии характерны следующие признаки:

Иногда симптомы мезентериальной ишемии могут быть неопределёнными или могут имитировать симптомы других заболеваний органов брюшной полости. Поэтому для постановки диагноза помимо субъективных симптомов необходимо провести несколько лабораторных и визуальных исследований.

Лечение мезентериальной ишемии

Подход к лечению мезентериальной ишемии зависит в основном от тяжести заболевания, формы его течения (острой или хронической), а также времени, прошедшего после закупорки судов. Эти факторы определяют масштаб изменений произошедших из-за нарушения притока крови к кишечнику. Площадь поражения может составлять от нескольких сантиметров, при закупорке мелких ветвей артерии, до нескольких метров, если закупорен основной ствол брыжеечной артерии.

Целью лечения хронической мезентериальной ишемии является восстановление проходимости артерий, которые могут обеспечить адекватный кровоток в кишечнике. Это должно быть сделано до того, как патологический процесс приведёт к необратимому повреждению кишечника.

Лечение хронической мезентериальной ишемии возможно методом трансаортальный эндартерэктомии. В ходе операции хирург делает разрез в брюшной стенке для доступа к аорте и брыжеечным артериям, после чего выполняется эндартерэктомия – удаление атероматозных бляшек со стенок артерии.

Другим современным методом лечения является шунтирование – установка шунта в обход суженного участка артерии. В качестве шунта может быть использована трансплантата из собственных вен пациента, либо протез из синтетического материала.

Наиболее современными методами восстановления нарушенного кровотока, на сегодняшний день, являются ангиопластика и стентирование. Процедура ангиопластики заключается в подведении катетера с надувающимся баллоном на конце к месту сужения артерии. Достигнув сужения, баллон надувается, расширяя просвет артерии. Процедура может дополняться стентированием. Под стентированием понимается установка в место сужения артерии стента – тонкой проволочной трубки, которая служит каркасом для стенок артерии, не позволяя им сужаться.

Острая мезентериальная ишемия, в отличие от хронической, является экстренной ситуацией, поскольку при отсутствии своевременного лечения происходит некротизация кишечника, развивается перитонит. Для лечения острой формы кишечной ишемии используются тромболитики – препараты, растворяющие тромб. Эти препараты вводятся через катетер при проведении ангиографии. Тромболитики имеют некоторые противопоказания: внутренние кровотечения, в том числе кровоточащая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, недавние кровоизлияния, нарушения мозгового кровообращения и др. В случае опасности развития некроза, тромбы удаляются хирургическим путём.

Острая и хроническая мезентериальная ишемия

Нарушения мезентериального кровообращения относятся к числу наиболее тяжелых, недостаточно изученных заболеваний в хирургии. Высокие показатели послеоперационной летальности обусловлены запоздалой диагностикой, обширным ишемическим повреждением и некрозом кишечника. Отсутствие патогномических симптомов, невысокие показатели чувствительности и специфичности лучевых, лабораторных методов исследования в ранних стадиях приводят к задержке эффективного лечения.

Острая мезентериальная ишемия (ОМИ) главным образом связана с острой тромбоэмболической окклюзией верхней брыжеечной артерий (ВБА). Благодаря развитым коллатералям с мезентериальной системой кровообращения окклюзии чревного ствола или нижней брыжеечной артерии редко приводят к инфаркту кишечника. В большинстве исследований показано, что ОМИ чаще связана с эмболией, чем с тромботической окклюзией.

Острая эмболическая окклюзия ВБА в 80% случаев характеризуется триадой клинических признаков: выраженной болью в животе с минимальными проявлениями при обследовании, желудочно-кишечными симптомами (одинаково часто рвота и понос), наличием источника эмбола (например, фибрилляция желудочков сердца). В уточнении диагноза могут помочь эпизоды эмболизма другой локализации в анамнезе больного.

Острая тромботическая окклюзия ВБА чаще всего является результатом проксимального стеноза или окклюзии с факторами общей гемодинамики, такими как обезвоживание, низкий сердечный выброс, гиперкоагуляция, или без них. Больные часто имеют предшествующие симптомы хронической мезентериальной ишемии (ХМИ), проявления атеросклероза другой локализации, курение в анамнезе.

Определение D-димера — чувствительный, хотя недостаточно специфичный метод, других надежных маркеров плазмы крови при ОМИ пока нет. В метаанализе M.T. Cudnik et al. показано, что общая чувствительность D-димера составила 96%, специфичность — 40%. Лактат крови эффективно метаболизируется печенью, поэтому определение уровня его содержания не способствует выявлению ранних признаков ОМИ. Как правило, лактат повышается после развития гангрены кишечника.

Обзорная рентгенография органов брюшной полости является малоинформативным, неспецифическим методом исследования, отсутствие каких-либо признаков при данном методе не исключает наличия ОМИ.

Компьютерная томография (КТ) с высоким разрешением явилась настоящим прорывом в диагностике ОМИ. Она должна быть выполнена в артериальной и венозной фазах с 1-миллиметровыми срезами, и точность данного метода исследования при ОМИ исключительно высока. Так, в исследовании T.T. Lehtimaki суммарная оценочная чувствительность КТ при ОМИ составила 94%, а специфичность — 95%. Повышение уровня креатинина в крови относится к общим проявлениям ОМИ, однако не следует противопоставлять его наличие данным КТ в случаях выявления клинических признаков. Кроме того, КТ-исследование кишечника (венозная фаза) может выявить утолщение стенки, дилатацию, пневматоз кишечника, газ в воротной вене, отек брыжейки, выпот в брюшной полости.

Значимой (по сравнению с КТ) роли ультразвуковой или инвазивной ангиографии при диагностике ОМИ не установлено.

Магнитно-резонансная томография для диагностики ОМИ не получила однозначной оценки ввиду ее редкой доступности в нерабочее время, из-за чего трудно определить эффективность ее использования в круглосуточном режиме.

Большинство пациентов с острой окклюзией ВБА нуждаются в немедленной реваскуляризации. Примерно 20—30% больных с мезентериальной ишемией (особенно при дистальной эмболии) могут выжить только при условии резекции кишечника. В остальных случаях необходимо проводить реваскуляцию. Остается спорным вопрос о том, что должно выполняться в первую очередь — реваскуляризация или ревизия кишечника (с возможной резекцией). Результаты коллективного опыта свидетельствуют, что сначала следует провести реваскуляризацию, если нет тяжелого перитонита или септического шока.

Следующий спорный момент заключается в том, с чего начинать лечение — с открытой хирургии (лапаротомии) или эндоваскулярной терапии окклюдированной ВБА. Альтернативой ретроградному хирургическому брыжеечному стентированию является гибридное вмешательство, когда ВБА прокалывается в открытом животе с последующим стентированием. Ввиду отсутствия рандомизированных контролируемых исследований доказательства основаны только на проспективных исследованиях.

В случае эмболической окклюзии открытый и эндоваскулярный методы реваскуляризации одинаково эффективны, а при тромботической окклюзии эндоваскулярная терапия связана с более низкой летальностью и частотой резекции кишечника. Принципы damage control surgery очень важны в лечении этих тяжелых больных. Данная концепция направлена на спасение жизни путем как можно более быстрого восстановления функций организма, что позволяет избежать необоснованных тяжелых вмешательств.

Хотя лапартомия не является обязательной после эндоваскулярной терапии ОМИ, часто возникает необходимость визуализации состояния кишечника. Существуют также указания на необходимость повторной лапаротомии (second-look laparotomy) после открытой реваскуляризации. Имеются сообщения о хороших результатах после катетерного внутриартериального тромболизиса в ВБА, причем тяжелые осложнения в виде кровотечений были нечасты, за исключением случаев гангрены кишечника.

Хроническая мезентериальная ишемия (ХМИ), или хроническая мезентериальная артериальная болезнь, представляет собой стеноз или хроническую окклюзию чревного ствола либо брыжеечных артерий. Ее распространенность увеличивается с возрастом, особенно при наличии других локализаций атеросклеротического происхождения и аневризмы брюшной аорты. При аневризме брюшной аорты и артериальной болезни нижних конечностей значительный стеноз (в основном бессимптомный) по меньшей мере одной из трех артерий был обнаружен у 40 и 27% соответственно.

Клиническими симптомами ХМИ являются постпрандиальная абдоминальная боль, потеря веса, понос или запор. Чтобы избежать боли, пациенты ограничивают прием пищи, хотя аппетит у них сохраняется (в отличие от злокачественных новообразований). Как и при ОМИ, выявление клинических признаков является ключом к ранней диагностике и может спасти жизнь больного. При аускультации брюшной полости можно выявить систолический шум в области пораженных артерий. Неспецифические лабораторные данные включают анемию, лейкопению, дисбаланс электролитов и вторичную гипоальбуминемию из-за ограничения приема пищи.

В диагностике ХМИ ведущую роль играют инструментальные методы исследования. Методом выбора первичной визуализации является дуплексная ультрасонография, которая требует большого практического опыта исследователя, поэтому целесообразно проводить ее в специализированных отделениях. К настоящему времени предложены ультразвуковые диагностические критерии, хотя консенсус не достигнут.

При принятии решения о методах лечения ХМИ требуется анатомическое картирование пораженных сосудов, что возможно преимущественно при использовании КТ. На данный момент отсутствуют исследования по сравнению КТ с магнитно-резонансной томографией или цифровой ангиографией. Последняя обладает преимуществами при картировании кровотока и возможностями измерения постстенотического давления.

Также пока не проводилось исследований по эффективности профилактической реваскуляризации у больных с бессимптомными формами ХМИ. При ХМИ с клиническими симптомами не рекомендуется задерживать реваскуляризацию, улучшающую питание больных. Откладывание реваскуляризации ассоциируется с ухудшением клинического течения патологии, инфарктом кишечника, осложнением в виде сепсиса, связанного с катетерами.

Частота выполнения реваскуляризации брыжеечных сосудов за последние 10 лет значительно повысилась в результате улучшения диагностики, визуализации и использования менее инвазивных эндоваскулярных методов лечения. В большинстве клинических центров ангиопластика и стентирование стали основными вариантами лечения, а открытые хирургические вмешательства на сосудах оставлены для пациентов после неудачной эндоваскулярной терапии. Данные клиник США показывают более низкую послеоперационную летальность после эндоваскулярных вмешательств (ОШ 0,20; 95% ДИ 0,17-0,24). Однако следует отметить, что открытый мезентериальный шунт обеспечивает лучшую проходимость, более низкие показатели повторных вмешательств и сокращает частоту рецидива симптомов ХМИ.

Поскольку в настоящее время отсутствуют рандомизированные контролируемые исследования, не представляется возможным утверждать, что является методом лечения первой линии — открытые хирургические вмешательства или эндоваскулярные методы. Обе эти альтернативы рекомендуется обсуждать в каждом конкретном случае мультидисциплинарной командой специалистов.

Другие разногласия касаются количества подвергаемых коррекции сосудов — один или два (ВБА и/или чревный ствол)? Два ретроспективных исследования показали незначительную тенденцию к снижению частоты рецидивов при стентировании двух сосудов. Другие авторы сообщали о сходных показателях рецидива ХМИ в течение 2 лет.

Баллонная ангиопластика в большинстве клиник была заменена на первичное стентирование. Важным аспектом является обоснованный выбор покрытых или непокрытых стентов для лечения стенозов ВБА. В одном нерандомизированном исследовании, включавшем 225 пациентов, применение покрытых стентов было связано с более низкой частотой рестенозов и рецидивов клинических симптомов и меньшим количеством повторных вмешательств (10% против 50%).

Несмотря на преимущественное применение эндоваскулярных методов, открытые оперативные вмешательства необходимы после неудачных эндоваскулярных манипуляций без возможности повторных эндоваскулярных вмешательств, при обширных окклюзиях, кальцификации, различных технических трудностях, у молодых пациентов с неатеросклеротическими поражениями, вызванными васкулитом или синдромом средней аорты.

После ОМИ рекомендуется пожизненное лечение, включая изменение образа жизни и медикаментозную терапию, принятую для лечения атеросклероза. После эмболической окклюзии необходимо рассмотреть лечение источника — причины эмболии и/или пожизненную антикоагулянтную терапию.

После устранения ХМИ показана антитромбоцитарная терапия, потенциальное преимущество двойной антитромбоцитарной терапии в настоящее время неизвестно.

Таким образом, ишемические повреждения кишечника остаются сложной, окончательно не решенной проблемой хирургии. Диагностика, выбор метода лечения острой и хронической мезентериальной ишемии могут осуществляться на основе мультидисциплинарного подхода, с использованием принципов, принятых в лечении периферической артериальной болезни других локализаций.

Тимербулатов Ш.В., Федоров С.В., Тимербулатов М.В., Тимербулатов В.М.

Острая мезентериальная ишемия

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Острая мезентериальная ишемия – нарушение кровообращения в кишечнике, вызванное эмболией, тромбозом или снижением кровотока. Это приводит к выбросу медиаторов, воспалению и в конечном итоге инфаркту. Характер абдоминальной боли не соответствует данным физикального обследования.

Ранняя постановка диагноза затруднена, но наиболее информативными являются ангиография и диагностическая лапаротомия; другие методы исследования позволяют поставить диагноз только в поздней стадии течения заболевания. Лечение острой мезентериальной ишемии заключается в эмболэктомии, реваскуляризации жизнеспособных сегментов или резекции кишечника; иногда эффективна терапия вазодилататорами. Смертность высокая.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

Чем вызывается острая мезентериальная ишемия?

Слизистая оболочка кишечника имеет высокий уровень метаболизма и соответственно высокую потребность в хорошем кровотоке (приблизительно 20-25 % минутного объема сердца), что создает повышенную чувствительность кишечника к снижению перфузии. Ишемия разрушает слизистый барьер, создавая условия для проникновения микрофлоры, токсинов и вазоактивных медиаторов, которые в свою очередь приводят к слабости миокарда, синдрому системного воспалительного ответа, полиорганной недостаточности и смерти. Выход медиаторов может происходить даже до развития полного инфаркта. Некроз обычно развивается только через 10-12 часов после появления начальных признаков.

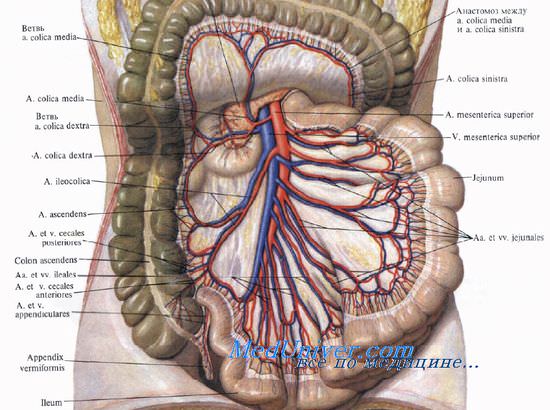

Три основных сосуда обеспечивают кровоснабжение органов брюшной полости: чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия (ВБА) и нижняя брыжеечная артерия (НБА). Чревный ствол кровоснабжает пищевод, желудок, проксимальную часть двенадцатиперстной кишки, печень, желчный пузырь, поджелудочную железу и селезенку. Верхняя брыжеечная артерия кровоснабжает дистальную часть двенадцатиперстной кишки, тощую кишку, подвздошную кишку и толстую кишку до селезеночного угла. Нижняя брыжеечная артерия кровоснабжает нисходящую, сигмовидную кишку и прямую кишку. Коллатеральные сосуды широко развиты на желудке, двенадцатиперстной и прямой кишке; эти области редко подвергаются ишемии. Селезеночный угол представляет собой границу кровоснабжения между ВБА и НБА и составляет определенный риск ишемии.

Мезентериальный кровоток может быть нарушен в результате поражения венозных или артериальных сосудов. Как правило, у пациентов старше 50 лет и имеющих очень высокий риск наблюдаются следующие типы окклюзии и факторов риска.

- Артериальная эмболия (50 %), факторы риска: заболевания коронарных артерий, сердечная недостаточность, поражения клапанов сердца, фибрилляция предсердий и артериальная эмболия в анамнезе.

- Артериальный тромбоз (10 %), факторы риска: системный атеросклероз.

- Венозный тромбоз (10 %), факторы риска: гиперкоагуляция, воспалительные заболевания (напр., панкреатит, дивертикулит), травмы, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, портальная гипертензия и кессонная болезнь.

- Неокклюзионная ишемия (25 %), факторы риска: снижение кровотока (сердечная недостаточность, шок, экстракорпоральное кровообращение) и спазм сосудов брюшной полости (вазопрессоры, кокаин).

Однако у многих пациентов отсутствуют известные факторы риска.

Симптомы острой мезентериальной ишемии

Ранние симптомы мезентериальной ишемии – сильная боль в животе, но с минимальными данными физикального обследования. Живот остается мягким с небольшой болезненностью или ее отсутствием. Может присутствовать умеренная тахикардия. Позже, с развитием некроза, появляются признаки перитонита с болезненностью живота, защитным напряжением мышц, ригидностью и отсутствием перистальтики. Стул может быть с кровью (более вероятно при нарастании ишемии). Обычно развиваются симптомы шока, и нередко заболевание оканчивается фатально.

Внезапное развитие боли не является диагностическим признаком, но позволяет предположить артериальную эмболию, тогда как более постепенное начало характерно для венозного тромбоза. У пациентов с признаками постпрандиального дискомфорта в животе в анамнезе (что предполагает кишечную ангину) может наблюдаться артериальный тромбоз.

Диагностика острой мезентериальной ишемии

Ранняя диагностика острой мезентериальной ишемии особенно важна, поскольку смертность значительно увеличивается при развитии инфаркта кишечника. Мезентериальную ишемию нужно предполагать у любого пациента старше 50 лет с внезапными сильными болями в животе, с известными факторами риска или предрасполагающими заболеваниями.

У пациентов с явными абдоминальными симптомами ишемии необходимо выполнение лапаротомии для лечения и диагностики. В других случаях селективная ангиография брыжеечных сосудов является диагностическим методом выбора. Другие инструментальные исследования и анализ крови могут демонстрировать изменения, но они недостаточно специфичны и информативны на ранних стадиях заболевания, когда необходима своевременная диагностика. Рутинные рентгенологические исследования брюшной полости полезны главным образом для исключения других причин боли (напр., перфорация полого органа), однако при поражении воротной вены может визуализироваться газ или пневматизация кишечника. Эти признаки также выявляются КТ, при которой можно непосредственно визуализировать сосудистую окклюзию – точнее, венозного фрагмента. Допплеровская ультрасонография может иногда идентифицировать артериальную окклюзию, но чувствительность метода недостаточная. С помощью МРТ можно точно диагностировать окклюзию в проксимальном отрезке сосуда, но исследование менее информативно при дистальной окклюзии. Некоторые биохимические показатели в сыворотке крови (напр., креатинфосфокиназа и лактат) повышаются при развитии некроза, но они являются неспецифическими и более поздними. Интестинальные жирные кислоты сыворотки, связанные с протеином, могут в будущем оказаться ценным ранним маркером.

[9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]

[9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]

Хроническая мезентериальная ишемия: нюансы диагностики и консервативной терапии

А. Е. Гриднев, д. м. н., Т. Л. Можина, к. м. н.,

ГУ «Национальный институт терапии им. Л. Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков

Хроническая мезентериальная ишемия (ХМИ) является достаточно редким сосудистым заболеванием, характеризующимся медленным, постепенным началом и неспецифичностью клинической симптоматики, что обусловливает несвоевременную диагностику этой патологии. В отличие от острой мезентериальной ишемии, развивающейся вследствие эмболии, тромбоза или неокклюзионной ишемии, ХМИ возникает в результате прогрессирующей атеросклеротической обструкции или окклюзии сосудов. Несмотря на значительную распространенность случаев атеросклеротического поражения мезентериальных сосудов в общей популяции, клинические признаки ХМИ могут не проявляться вплоть до терминальной стадии заболевания, что обусловлено формированием экстенсивного коллатерального кровотока (М. Mathur и соавт., 2016).

Распространенность ХМИ в общей популяции относительно невелика, но она значительно возрастает с 6% у 40-летних пациентов до 14% у 60-летних больных, достигая максимума у лиц старше 75 лет – у 18-67% (J. Kolkman и соавт., 2017).

Особенности мезентериального кровообращения

Мезентериальное кровообращение осуществляется посредством трех основных артерий, отходящих от абдоминального отдела аорты: чревного ствола (ЧС), верхней мезентериальной артерии (ВМА) и нижней мезентериальной артерии (НМА). Как правило, ЧС отходит от аорты на высоте Th12-L1 и делится на левую желудочную, селезеночную и общую печеночную артерии. Таким образом ЧС обеспечивает кровоснабжение печени, селезенки, желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы. ВМА отходит от аорты на 1-2 см ниже ЧС и разделяется на ветви, отходящие к поджелудочной железе, органам желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) от двенадцатиперстной кишки до селезеночного изгиба ободочной кишки.

НМА отходит от аорты на уровне L3, возле места бифуркации подвздошной артерии, и разделяется на ветви, обеспечивающие кровоснабжение толстого кишечника от селезеночного изгиба ободочной кишки до прямой кишки (рис. 1).Вызывают интерес особенности мезентериального кровообращения, описанные в работе Someya и соавт. (2008). Исследователи установили, что натощак скорость кровотока в ЧС составляет 450 мл/мин, а после приема пищи увеличивается до 700 мл/мин (пиковые значения наблюдаются спустя 10 мин после еды).

В ВМА кровоток возрастает в среднем с 400 до 800 мл/мин (пиковые показатели регистрируются через 40 мин) и может сохраняться на таком уровне в течение 3 ч. Ученые утверждают, что увеличение скорости кровотока зависит от объема и характера съеденной пищи: максимальные постпрандиальные пики зафиксированы после приема жирной пищи (белки по сравнению с жирами и углеводами вызывают менее значимые изменения этого показателя). ЧС, ВМА и НМА обеспечивают адекватное кровоснабжение органов брюшной полости (ОБП), а при возникновении обструкции они способны компенсировать сосудистый дефицит посредством формирования коллатералей.

Наиболее часто коллатерали формируются между ВМА и НМА, при этом образуются так называемые арка Риолана (рис. 2) и маргинальная (пристеночная) артерия Драммонда (рис. 3). Визуализация указанных сосудов по данным ангиогра- фии может свидетельствовать об окклюзии ВМА или НМА. Панкреатико-дуоденальная дуга является еще одной системой коллатералей, возникающей между ЧС и ВМА (рис. 4).

У пациентов, перенесших абдоминальное хирургическое вмешательство или эндоваскулярное лечение аневризмы аорты, источники образования коллатерального кровотока могут изменяться: в таких случаях компенсация кровотока осуществляется посредством альтернативных сосудов.

Этиология

Наиболее распространенной причиной стеноза мезентериальных артерий является атеросклеротическое поражение сосудов, менее частой – васкулиты и фибро-мышечная дисплазия (А.В. Азаров, 2017) (табл. 1). Необходимо упомянуть о синдроме срединной дугообразной связки, при котором это важное анатомическое образование, являющееся частью диафрагмы, во время вдоха или выдоха сдавливает ЧС, уменьшая тем самым приток крови к мезентериальным сосудам и провоцируя развитие ХМИ. Факторы риска атеросклеротического поражения мезентериальных сосудов хорошо известны: артериальная гипертония, гиперлипидемия, избыточная масса тела, курение.

Клиническая картина

Пациенты с ХМИ – это, как правило, пожилые люди, старше 50 лет, имеющие такую сопутствующую патологию, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет (СД), артериальная гипертония, заболевания почек и/или ассоциированные с ними факторы риска (гиперлипидемия, курение, ожирение, малоподвижный образ жизни).

Наиболее типичной жалобой больных с ХМИ является спастическая постпрандиальная боль (90% случаев), которая возникает, как правило, сразу после приема пищи и продолжается от 30 мин до 2 ч (уменьшение или увеличение (4-6 ч) продолжительности болевого синдрома нехарактерно для ХМИ). В ряде случаев появление боли провоцируют стресс или физические нагрузки. Интенсивный болевой синдром вынуждает пациентов принимать пищу небольшими порциями, отказаться от жиров, пропускать приемы пищи, что, в конечном итоге, приводит к появлению ситофобии (страха перед едой) и снижению массы тела, мальнутриции.

Некоторые пациенты (7-35%) предъявляют жалобы на появление необъяснимой диареи или постпрандиальное вздутие живота, что менее типично для ХМИ и может быть признаком функциональной диспепсии, синдрома раздраженного кишечника, гастропареза. Клиническая картина заболевания при вовлечении в патологический процесс одного сосуда или поражении нескольких артерий существенно не отличается, за некоторым исключением: при тяжелом многососудистом поражении абдоминальный болевой синдром становится более продолжительным (5-6 ч), нарастает слабость и усиливается диарея. Такие пациенты входят в группу риска по развитию острого инфаркта толстого кишечника. J. Kolkman и соавт. (2017) рекомендуют рассматривать их как больных с неотвратимой острой мезентериальной ишемией (так называемой острой-хронической мезентериальной ишемией).

В ряде случаев ХМИ может протекать «под маской» рецидивирующих гастродуоденальных язв неопределенного генеза или правостороннего колита. У таких пациентов не обнаруживаются признаки инфицирования Helicobacer pylori, в анамнезе отсутствуют упоминания о приеме нестероидных противовоспалительных препаратов. Проявления хронической ишемии правых отделов толстого кишечника, вызванных стенозом ВМА, иногда очень трудно отличить от таковых при болезни Крона. ХМИ следует заподозрить у пациентов старческого возраста с первые выявленной болезнью Крона.

Указанная клиническая симптоматика не является строго специфичной для ХМИ и может наблюдаться при различных гастроэнтерологических заболеваниях (язвенной болезни, функциональной диспепсии, синдроме раздраженного кишечника, хроническом панкреатите, воспалительных заболеваниях кишечника, неопластическом синдроме). Неспецифичная клиническая картина приводит к поздней диагностике заболевания. По данным J. Kolkman и соавт. (2017), многие пациенты на протяжении 20-25 мес предъявляют «типичные» для ХМИ жалобы, но получают лечение по поводу другой патологии.

Диагностика

Диагностика ХМИ основывается на детализации жалоб пациента, тщательном анализе анамнеза болезни, данных, полученных с использованием современных инструментальных методов исследования.

При сборе жалоб у пациента следует уточнить:

– является ли болевой синдром постпрандиальным или боль возникает сразу после приема пищи;

– снизилась ли масса тела (если да, то обусловлено ли это ситофобией);

– изменилось ли привычное пищевое поведение (уменьшился объем потребляемой пищи, участились приемы пищи, снизилось содержание жиров и т.п.);

– появилась ли диарея неустановленной этиологии. Наличие жалоб на протяжении длительного периода, а также сопутствующей кардиологической патологии увеличивает вероятность развития ХМИ.

Тем не менее изолированное использование анамнеза болезни не позволяет с высокой точностью спрогнозировать наличие у пациента ХМИ.

При аускультации живота примерно у половины больных с ХМИ может быть выявлен систолический шум, определяемый в точке, расположенной посередине линии, условно проведенной от мечевидного отростка до пупка, что соответствует локализации верхней брыжеечной артерии, у них также могут усиливаться кишечные шумы после еды. Следующим этапом при подозрении на ХМИ является инструментальная оценка анатомии мезентериальных сосудов, в том числе определение степени и природы стеноза (атеросклероз, внешняя компрессия), а также наличия и степени выраженности коллатералей. С этой целью используются дуплексная ультрасонография, компьютерная томография (КТ), магниторезонансная томография (МРТ), ангиография.

Эксперты Американской коллегии радиологов под руководством I. Oliva (ACR) сформулировали критерии уместности применения инструментальных методов исследования для диагностики ХМИ (табл. 2). Как правило, обследование больного с подозрением на ХМИ начинается с УЗИ ОБП и дополняется дуплексной ультрасонографией, КТ-ангиографией, МРТ-ангиографией. Современная цифровая обработка и возможность 3D-реконструкции изображения делают КТ чрезвычайно информативным методом исследования, единственным недостатком которого является высокая лучевая нагрузка. МРТ-ангиография также может использоваться при диагностике ХМИ, однако эффективность данной методики зависит от применения контрастных веществ; их использование (желательно использование гадолиний- содержащих препаратов) позволяет повысить чувствительность и специфичность исследования в обнаружении патологии проксимальных мезентериальных сосудов почти до >90%.

Селективная мезентериальная ангиография остается золотым стандартом диагностики ХМИ, особенно при поражении дистальных сосудов или планировании одновременного эндоваскулярного вмешательства. Ранее широко использовались алиментарные провокационные пробы, основанные на тесной взаимосвязи болевого синдрома и приема пищи, а также провокационные пробы с физической нагрузкой или лекарственными средствами (вазоспастическими препаратами), провоцировавшими развитие абдоминального ишемического синдрома. В настоящее время эти функциональные пробы используются достаточно редко.

Лечение

Консервативная терапия

Один из наиболее простых способов улучшения самочувствия больных с ХМИ заключается в уменьшении притока крови в пораженные мезентериальные сосуды после еды, что достигается уменьшением количества потребляемой пищи, сокращением доли жиров и увеличением частоты приема пищи. Как правило, больные самостоятельно изменяют свое привычное пищевое поведение подобным образом, чтобы облегчить абдоминальную боль. При ХМИ следует воздержаться от увеличения калорийности рациона, так как это может повлечь за собой усиление ишемии и даже спровоцировать развитие эпизода острой мезентериальной ишемии.

J. Kolkman и соавт. (2017) рекомендуют больным c ХМИ назначать ингибиторы протонной помпы с целью уменьшения интенсивности болевого синдрома. Для этого же могут использоваться периферические вазодилататоры – пероральные нитраты, обладающие свойством незначительно увеличивать просвет сосуда и уменьшать выраженность абдоминальной боли.

Следующим шагом в лечении пациента c ХМИ должен стать его отказ от курения, так как доказано, что никотин способствует прогрессированию атеросклероза и усилению мезентериальной ишемии. Консервативная терапия ХМИ должна быть направлена на контролирование факторов риска развития и прогрессирования атеросклероза (гипертонии, гиперхолестеринемии, гипергликемии) и модификацию образа жизни пациента. Увеличение физической активности, умеренное употребление алкоголя и поваренной соли, насыщение рациона здоровой пищей (фруктами, овощами), сокращение доли углеводов и красного мяса позволяют предотвратить появление избыточной массы тела и снизить вероятность развития ХМИ.

Дальнейшая тактика ведения пациентов с ХМИ частично регламентируется общими положениями практического руководства Европейского общества кардиологов (ESC) по диагностике и лечению атеросклероза периферических артерий (ПА), которые представлены в таблицах 3-4. При тяжелом течении заболевания и выраженной нутритивной недостаточности в качестве поддерживающей терапии может использоваться тотальное парентеральное питание, проводиться коррекция дефицита витаминов и минералов.

Несмотря на то что рекомендации экспертов ESC не предусматривают коррекцию нутривной недостаточности, больным с ХМИ показана симптоматическая терапия, направленная на улучшение функционального состояния органов пищеварения и компенсацию мальабсорбции в тонком кишечнике. С этой целью могут применяться панкреатические ферментные препараты в форме минимикросфер, репаранты и антиоксиданты. Проведение консервативного лечения ХМИ оправдано только при условии компенсации мезентериального кровообращения, при отсутствии перитонеальной симптоматики или невозможности проведения оперативного вмешательства (нежелание пациента, высокий риск развития послеоперационных осложнений/летальности у больных с тяжелой сопутствующей соматической патологией). Неэффективность медикаментозной терапии, прогрессирующее сужение просвета сосудов, несостоятельность коллатерального кровообращения являются показаниями к проведению оперативного вмешательства.

Оперативное лечение

Хирургическое вмешательство при ХМИ рекомендуется выполнять при наличии выраженной клинической симптоматики, свидетельствующей о суб- или декомпенсации мезентериального кровообращения.

Как правило, используются несколько видов оперативного лечения:

– условно-реконструктивные (декомпрессионные) техники;

– реконструктивные операции (шунтирование, реимплантация, протезирование, эндартерэктомия);

– эндоваскулярные вмешательства (реканализация, стентирование).

Нарушения кровотока, вызванные органическим сужением сосудов, могут быть устранены только в специализированных отделениях сосудистой хирургии оперативным путем с помощью наложения обходных анастомозов из сосудистых протезов и трансплантатов. Прогноз у пациентов с ХМИ всегда серьезный, поскольку прогрессирование нарушения проходимости мезентериальных артерий может привести к инфаркту кишечника, перитониту и стать причиной летального исхода. Своевременно выполненное оперативное вмешательство в большинстве случаев позволяет достичь выздоровления больного и восстановления его трудоспособности.

1. Jeroen J. Kolkman Diagnosis and treatment of chronic mesenteric ischemia: An update. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 31 (2017); 49e57.

2. Mathur М. Role of Endovascular Therapies in Chronic Mesenteric Ischemia: Current Status and Technical Considerations.http://www.acc.org/latest-incardiology/articles/20…

3. Someya N., Endo M.Y., Fukuba Y. and Hayashi N. Blood flow responses in celiac and superior mesenteric arteries in the initial phase of digestion. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2008; 294: R1790-R1796.

4. Азаров А.В. Абдоминальная ишемия (angina abdominalis): патогенез, клиника, диагностика и лечение // Курс «Основы интервенционной радиологии»; 23-25 марта 2017 г. – Суздаль.

5. Oliva I.B. American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria Imaging of Mesenteric Ischemia.

6. ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases. Michal Tendera. European Heart Journal, 2011; 32: 2851-2906.

Мезентериальная ишемия

Что такое мезентериальная ишемия?

СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ – EURODOCTOR.RU – 2007

Кровоснабжение всего кишечника нашего организма осуществляется за счет мезентеральных (брыжеечных) артерий. Эти артерии отходят от аорты на разных уровнях. Их всего две – верхняя, входящая в состав так называемого чревного ствола и нижняя, отходящая от аорты самостоятельно.

Когда по этим артериям нарушается кровоток (ввиду разных причина), возникает ишемия кишечника. Обычно мезентериальная ишемия затрагивает тонкий кишечник, реже толстый кишечник.

Причиной возникновения ишемии является сужение или закупорка мезентериальных артерий. Чаще всего мезентериальной ишемией страдают лица пожилого и старческого возраста. По своему течению мезентериальная ишемия бывает острая, когда ее симптомы возникают резко, и хроническая, когда симптомы ишемии тонкого кишечника наступают постепенно и периодически.

Каковы причины мезентериальной ишемии?

Чаще всего причиной острой мезентериальной ишемии является внезапная закупорка просвета артерий кишечника. Это возникает при таком состоянии сердца, как мерцательная аритмия. Мерцательная аритмия – это вид нарушения ритма сердца, которыц встречается при стенозе (сужении) митрального клапана. При этом виде аритмии стенки сердца очень быстро сокращаются, что приводит к развитию в полости сердца тромбов. Эти тромбы далее попадают в аорту, откуда они заносятся в мезентериальные артерии. При этом симптомы заболевания зависят как от размеров тромбов, так и от калибра ветвей мезентериальной артерии, в которой произошла закупорка.

Внезапная закупорка артерий, кровоснабжающих кишечник, приводит к быстрому омертвению его стенок. Это приводит к развитию сильнейших болей в животе и возникновению перитонита – тяжелейшего осложнения.

Каковы признаки мезентериальной ишемии?

При хронической мезентериальной ишемии могут отмечаться боли в животе через 15-60 минут после еды. Боль может возникнуть в любом отделе живота, но чаще всего в середине и верхней его части. Боль в животе при хронической мезентериальной ишемии может длиться до полутора часов, после чего постепенно проходит. Боль вновь появляется после каждого приема пищи. При этом пациенты с хронической мезентериальной ишемией часто теряют вес, так как даже будучи голодными, они терпят, стараясь избежать повторного возникновения болей в животе.

Возникновение болей в животе при хронической мезентериальной ишемии объясняется механизмом, сходим с механизмом болей при стенокардии и связано с атеросклеротическим поражением артерий. После приема пищи появляется усиленная перистальтика кишечника. Однако, ввиду того, что поступление крови к кишечнику нарушено ввиду сужения артерий атероматозными бляшками, возникает боль.

Иногда симптомы при мезентериальной ишемии могут быть неясными, стертыми. Кроме болей в животе и потери массы тела, для нее характерны следующие симптомы:

- Понос

- Тошнота

- Рвота

- Вздутие

- Запоры

Острая ишемия проявляется внезапной сильной болью в животе. Эта боль порою даже не снимается наркотическими анальгетиками. Кроме того, могут быть тошнота и рвота.

Итак, основными причинами, ведущими к возникновению мезентериальной ишемии, являются

- Атеросклероз

- Тромбоэмболия

Как уже было сказано, при атеросклерозе на стенках артерий образуются бляшки, которые сужают их просвет. Это в свою очередь вдет к ухудшению кровотока. атеросклероз является причиной хронической мезентериальной ишемии.

Причиной острой мезентериальной ишемии является чаще всего эмболия тромбами. Эти тромбы заносятся в мезентериальный кровоток из сердца.

Существуют и другие причины возникновения мезентериальной ишемии:

- Низкое кровяное давление

- Застойная сердечная недостаточность

- Расслоение аневризмы аорты

- Расстройства свертываемости крови

Следует помнить, что мезентериальная ишемия – это неотложное состояние. При несвоевременном обращении за медицинской помощью возможны тяжелые осложнения, приводящие к удалению части кишечника.

Диагностика мезентериальной ишемии

В начале врач расспрашивает больного о жалобах, их характере, времени и давности возникновения. Проводиться полное обследование, включающее и инструментальные методы диагностики. К этим методам относятся:

- Ангиография (в данном случае артериограия) – это метод выбора, особенно в ситуации с острой мезентериальной ишемией, когда требуется быстрая диагностика. Этот метод заключается в том, что в бедренную артерию через доступ в области паховой складки вводится катетер. Кончик катетера подводится выше места отхождения мезентериальных артерий от аорты. Весь процесс контролируется в режиме реального времени на мониторе. Далее через катетер вводится рентгеноконтрастное вещество. После чего производится серия рентгеновских снимков. Ангиография позволяет также сразу же после получения результатов исследования начать лечение.

- Допплеровское ультразвуковое исследование. Этот метод позволяет определить скорость кровотока, а также показывает структуру артерий, место их сужения или закупорки.

- Анализ крови. Обычно при острой мезентериальной ишемии в крови отмечается повышенный уровень лейкоцитов – клеток крови, сигнализирующих о наличии воспаления в организме.

- Компьютерная томография – метод, позволяющий визуализировать органы брюшной полости послойно. Этот метод позволяет выявить, в частности, расслоение аневризмы аорты.

- Магнитно-резонансная ангиография – метод позволяет получить трехмерные изображения пораженных сосудов и органов послойно. Однако его применение ограничено при наличии вживленных искусственных водителей ритма сердца или металлических протезов.

Лечение мезентериальной ишемии

Главной целью лечения мезентериальной ишемии – это скорейшее восстановление нормального кровотока в кишечнике. В зависимости от вида ишемии – острой либо хронической, лечение может быть как в экстренном, так и в плановом порядке.

Одним из методов лечения хронической мезентериальной ишемии является трансаортальная эндартерэктомия. При этом хирург вскрывает брюшную полость для доступа к аорте и мезенетериальным сосудам. После этого проводится эндартерэктомия – удаление атероматозных бляшек с внутренней стенки артерий. Другим современным методом лечения хронической мезентериальной ишемии является операция шунтирования. Она заключается в том, что хирург устанавливает в обход суженного места мезентериальной артерии шунт. В качестве шунта, обычно, используется подкожна вена бедра пациента, либо синтетическая трубочка. После проведения шунтирования кровоток в пораженной артерии восстанавливается.

На сегодняшний день самыми современными методами восстановления нарушенного кровотока по кровеносным сосудам являются ангиопластика и стентирование. Ангиопластика состоит в подведении к месту сужения артерии особого катетера с надувающимся баллончиком на конце. Когда кончик катетера оказывается в месте сужения, баллончик надувается, и просвет артерии расширяется. Данная процедура может дополняться стентированием. Под стентированием понимается установка в место сужения артерии стента – цилиндрической формы проволочной конструкции, которая служит каркасом для стенки артерии и не позволяет ей дальше сужаться.

Лечение острой мезентериальной ишемии – экстренная ситуация, так как при запоздалом лечении развивается некроз кишечника и перитонит. Для лечения острой мезентериальной ишемии применяются тромболитические препараты, которые растворяют тромб. Эти препараты вводятся через катетер при ангиографии. Однако, данный метод не всегда эффективен, кроме того, к нему имеются противопоказания: наличие свежих кровоточащих язв желудка или 12-перстной кишки, недавнее внутримозговое кровоизлияние и некоторые другие. В случае опасности развития некроза кишечника врачу приходится удалять тромбы хирургическим путем.

Следует сказать, что лечение мезентериальной ишемии зависит от многих факторов, таких как эффективность того или иного метода, риск осложнений и длительность лечения.

+7 (925) 66-44-315 – бесплатная консультация по лечению в Москве и за рубежом

Лечение острой мезентериальной ишемии

Причины возникновения острой мезентериальной ишемии

Острой мезентериальной ишемией называется патология, при которой кровообращение в кишечнике нарушается из-за эмболии, тромбоза или ослабления локального кровотока. Вследствие неблагоприятных факторов происходит выброс вазоактивных медиаторов, последующее воспаление, а затем и инфаркт пораженного участка. Мезентериальная ишемия характеризуется высоким уровнем смертности, поскольку ранняя диагностика болезни затруднительна, лечение чаще всего предполагает хирургическое вмешательство, но не всегда этого оказывается достаточно для спасения жизни пострадавшего.

В норме слизистой оболочке кишечника необходимо отменное кровоснабжение, поскольку здесь постоянно наблюдается высокий уровень метаболизма. До четверти минутного объема перекачиваемой сердцем крови отводится на кровоток в кишечник, так обеспечивается его высокая чувствительность и снижение перфузии. Когда же развивается ишемия, слизистый барьер нарушается, создаются условия для распространения патогенной микрофлоры, токсинов и вазоактивных медиаторов. Это в общей сложности обуславливает слабость миокарда, развивается синдром системного воспалительного ответа, затем полиорганная недостаточность, а затем и вовсе летальный исход. 10-12 часов оказывается достаточно для развития некроза, что также часто оказывается тревожным сигналом и необратимым последствием.

Кровоснабжение органов брюшной полости обеспечивается тремя крупными сосудами:

- чревный ствол – обеспечивает поступление крови в пищевод, желудок, проксимальную часть двенадцатиперстной кишки, печень, желчный пузырь, поджелудочную железу и селезенку;

- верхняя брыжеечная артерия (ВБА) – отвечает за кровоснабжение дистальной части двенадцатиперстной, тонкой, подвздошной и толстой кишки до селезеночного угла;

- нижняя брыжеечная артерия (НБА) – отвечает за кровоснабжение нисходящей, сигмовидной и прямой кишки.

Кроме того, в обеспечении органов брюшины кровью, а вместе с ней кислородом и питательными веществами, участвуют коллатеральные сосуды. Их система широко развита в желудке, двенадцатиперстной и прямой кишках, но подвергается ишемии она крайне редко. В отличие от системы коллатеральных сосудов, где риск ишемии минимальный, наибольший он отмечается на границе между верхней и нижней брыжеечными артериями, то есть в селезеночном углу.

Отдельную группу риска представляют лица старше 50 лет. У них наблюдается высокий риск окклюзий, нарушений мезентериального кровотока – артериальная эмболия, артериальный или венозный тромбоз, неокклюзионная ишемия. Последняя нередко провоцируется бесконтрольным приемом лекарственных препаратов – вазопрессоров, а также кокаина.

Мезентериальная ишемия опасна тем, что сложно поддается ранней диагностике, то есть клиническая картина болезни на ранних этапах не отличается то ли выраженностью, то ли специфичностью – ее можно либо оставить без внимания в те критические моменты, когда помощь была бы актуальна, либо не дифференцировать с другими болезнями. Прежде всего, отмечается сильная боль в животе, однако физикальное обследование при этом снабжает минимальными данными. В отдельных случаях боль в животе сочетается с умеренной тахикардией. Впоследствии развивается некроз, присоединяются признаки перитонита – мягкий и болезненный живот сменяется напряжением и ригидностью мышц, ослабляется перистальтика. Параллельно нарастанию ишемии в стуле начинают наблюдаться примеси крови. В скором времени рискует развиться состояние шока.

Мезентериальная ишемия опасна тем, что сложно поддается ранней диагностике, то есть клиническая картина болезни на ранних этапах не отличается то ли выраженностью, то ли специфичностью – ее можно либо оставить без внимания в те критические моменты, когда помощь была бы актуальна, либо не дифференцировать с другими болезнями. Прежде всего, отмечается сильная боль в животе, однако физикальное обследование при этом снабжает минимальными данными. В отдельных случаях боль в животе сочетается с умеренной тахикардией. Впоследствии развивается некроз, присоединяются признаки перитонита – мягкий и болезненный живот сменяется напряжением и ригидностью мышц, ослабляется перистальтика. Параллельно нарастанию ишемии в стуле начинают наблюдаться примеси крови. В скором времени рискует развиться состояние шока.

Опасность заболевания состоит в том, что сама по себе резкая боль не считается диагностическим признаком. В наилучшем случае доктор сможет заподозрить артериальную эмболию. Постепенное нарастание боли в большей мере свойственно венозному тромбозу, а при артериальном тромбозе пациент скорее будет жаловаться на постпрандиальный дискомфорт.

Как лечить острая мезентериальная ишемия?

Прогноз при развитии острой мезентериальной ишемии весьма неблагоприятен. При развитии инфаркта кишечника смертность оценивается в 70-90%, однако если диагностировать ишемию удается до того, как наступает инфаркт, лечение возможно и оно достаточно эффективно.

Для установления диагноза используют лапаротомию и ангиографию, а среди возможных способов лечения называют эмболэктомию, реваскуляризацию и резекцию кишечника. Через ангиографический катетер (использующийся при ангиографии) уместно введение вазодилатора папаверина. Это позволяет несколько нормализовать кровоснабжение и показывает улучшение состояния больного как при окклюзионной, так и при неокклюзионной ишемии. Папаверин применяется и перед хирургическим вмешательством, вводится больному в ходе самого вмешательства, а также в послеоперационный период.

Кроме того, причины возникновения ишемии влияют на тактику ведения операции:

- при артериальной окклюзии уместен тромболизис и хирургическая эмболэктомия;

- при венозном тромбозе назначается антикоагулянтная терапия, когда к папаверину добавляют гепарин и варфарин;

- при неокклюзионной ишемии предпочтение отдается антитромбоцитарной терапии.

Варфарин назначается и при артериальной эмболии, причем на ощутимо длительный период реабилитации.

С какими заболеваниями может быть связано

К числу непосредственных факторов развития мезентериальной ишемии относят:

- артериальную эмболию – часто отмечается при патологиях коронарных артерий, сердечной недостаточности, поражениях клапанов сердца;

- артериальный тромбоз – вероятен, например, при такой болезни как системный атеросклероз;

- венозный тромбоз – рискует развиться при гиперкоагуляциях, локализованных рядом с кишечником воспалениях (панкреатит, дивертикулит), сердечной недостаточности, почечной недостаточности, портальной гипертензии и декомпрессионной болезни;

- неокклюзионную ишемию, развитие которой может быть обусловлено снижением кровоснабжения или спазмом сосудов брюшной полости.

Лечение острой мезентериальной ишемии в домашних условиях

Лечение острой мезентериальной ишемии невозможно в домашних условиях. Патологию оценивают как критическую, влекущую опасность для жизни пациента. Потому при подозрениях на ишемию уже для проведения диагностики и подтверждения диагноза требуется госпитализация. В условиях специализированного учреждения проводится и терапия заболевания, чаще всего включающая в себя хирургическое вмешательство.

Какими препаратами лечить острая мезентериальная ишемия?

Лечение острой мезентериальной ишемии проводится в условиях профильного медицинского учреждения. Больной находится под постоянным контролем квалифицированных медиков. Уместные в рамках до- или послеоперационный период медикаменты, а также лекарства для консервативной терапии определяется лечащий врач. Дозировка популярного и эффективного при мезентериальной ишемии вазодилататора папаверина – первичное введение 60 мг препарата в течение 2 минут, последующие инфузии по 30-60 мг/час.

Кроме него, целесообразно использование гепарина и варфарина.

Лечение острой мезентериальной ишемии народными методами

Применение народных средств в лечении такого критического состояния как острая мезентериальная ишемия не оправдывает себя, не оказывает малейшего положительного эффекта, а лишь отнимает время, столь важное для ранней диагностики и лечения патологии.

Лечение острой мезентериальной ишемии во время беременности

В последнее время отмечается тенденция к омоложению мезентериальной ишемии. Кроме того, что эта патология с наибольшей вероятностью развивается у лиц старше 50-летнего возраста, беременные женщины также попадают в группу риска. В силу анатомических и гормональных изменений увеличивается риск развития венозного тромбоза, а потом требует строгий контроль состояния будущих мам со склонностью к таковому. Развитие ишемии и быстрое ее разрастание в инфаркт кишечника негативно отражается на течении беременности и влечет за собой угрозу жизни матери, а потому профилактика ишемии оказывается первоочередной для женщин со склонностью к нарушениям мезентериального кровобращения.

К каким докторам обращаться, если у Вас острая мезентериальная ишемия

Своевременное обращение к квалифицированному медику в случае вероятного развития мезентериальной ишемии имеет жизненно важное значение. Если пациент в возрасте старше 50 лет обращается к врачу с жалобами на резкие и сильные боли в животе, а у него в анамнезе отмечаются предрасполагающие к инфаркту кишечника факторы и заболевания, исключить именно эту перспективу – первоочередная задача медика.

В диагностических целях назначается лапаротомия, если у больного отмечаются абдоминальные симптомы ишемии. В противном случае выполняется селективная ангиография брыжеечных сосудов.

Анализ крови и прочие инструментальные методы диагностики несут вторичный характер и не должны применяться в исключительном порядке на ранних стадиях развития болезни. Рентгенологические исследования или компьютерная томография брюшной полости могут использоваться для исключения таких причин болевого синдрома как перфорация полых органов. КТ, кроме всего прочего, может визуализировать сосудистую окклюзию, в частности венозную. Для выявления артериальной окклюзии больше подойдет допплеровская ультрасонография. С помощью МРТ можно точно диагностировать окклюзию в проксимальном отрезке сосуда, но исследование менее информативно при дистальной окклюзии.

Определение биохимических показателей в сыворотке крови (креатинфосфокиназы или лактата) имеет значение при развитии некроза, показатели будут выше нормы. Интестинальные жирные кислоты сыворотки, связанные с протеином, могут в будущем оказаться ценным ранним маркером, поскольку креатинфосфокиназа и лактат повышаются в прогрессирующей стадии болезни.

Лечение других заболеваний на букву – о

Информация предназначена исключительно для образовательных целей. Не занимайтесь самолечением; по всем вопросам, касающимся определения заболевания и способов его лечения, обращайтесь к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием размещенной на портале информации.