Ортодромная тахикардия

Ортодромная тахикардия (ОТ) клинически мало чем отличается от других форм тахикардии. Главные ее особенности связаны с наличием дополнительных путей, через которые проходит волна возбуждения.

Встречаемость ортодромной тахикардии практически такая же, как атриовентрикулярной узловой реципрокной тахикардии.

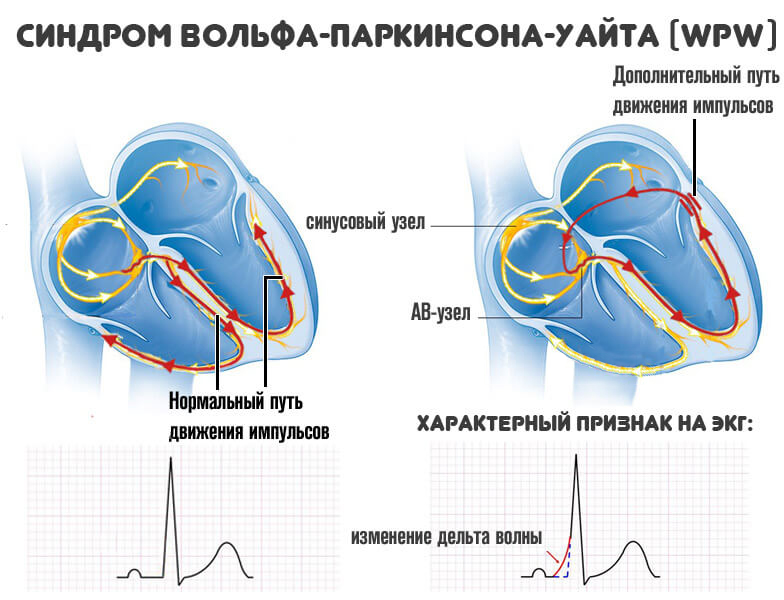

Заболевание в основном диагностируется электрокардиографией при необходимости с использованием других инструментальных методов исследования. Клинически патология менее благоприятна, чем реципрокная тахикардия, поскольку при ортодромной определяется более высокая частота сердечных сокращений. В некоторых случаях наблюдается связь с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW синдром).

Видео Wolff-Parkinson-White syndrome (WPW) – causes, symptoms & pathology

Описание ортодромной тахикардии

Патология развивается на фоне скрытых дополнительных каналов проведения импульсов. Механизм возникновения подобен ре-ентри, поскольку образуется контур, по которому импульс проходит антероградно к желудочкам через атриовентрикулярный узел, а ретроградно – к предсердиям, при этом как раз принимают участие дополнительные пути проведения. Подобное антероградное проведение не наблюдается при других видах аритмии (мерцательной, реципрокной или наджелудочковой тахикардии).

Для ортодромной тахикардии характерен запуск не только предсердными экстрасистолами, но и желудочковыми.

Симптомы ортодромной тахикардии

Для заболевания характерны такие же проявления, как и для реципрокной тахикардии. Больные жалуются на астеновегетативные расстройства в виде головокружения слабости, ощущение пульсации в голове и на шее.

Характерные для ортодромной тахикардии признаки:

- приступы начинаются и заканчиваются внезапно;

- частота сердечных сокращений составляет 160-200 в минуту;

- ритм правильный, регулярный.

Ортодромная тахикардия часто связана с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта, при котором отмечаются следующие ощущения:

- нехватки воздуха;

- замирания сердца;

- сердцебиения, чаще ритмичное, чем неритмичное.

В сложных случаях, зачастую при наличии органической патологии сердца, возникают пресинкопальные состояния и синкопы.

Причины появления ортодромной тахикардии

Спровоцировать развитие ортодромной тахикардии могут факторы внешнего воздействия: курение, избыточное потребления алкоголя, частые нервные и физические перенапряжения.

Основная причина появления ОТ лежит во врожденной патологии – наличии дополнительного канала проведения импульсов, который составляет основу образования тахикардии по типу ре-ентри. Зачастую дополнительный канал представлен пучком Кента, который соединяет предсердия с желудочками помимо атриовентрикулярного соединения.

Дополнительный путь сообщения как правило не влияет на сократимость желудочков, поэтому заболевание без органической патологии сердца не вызывает гемодинамических нарушений.

Виды / фото ортодромной тахикардии

Патология может проявляться в двух видах:

- Явная ортодромная тахикардия – во время электрокардиографии на фоне синусового ритма определяются δ-волны, которые подобны таковым при синдроме WPW.

- Скрытая ортодромная тахикардия – на электрокардиографии не проявляется, ритм остается правильный, то есть синусовым, при этом импульсы проходят только ретроградно.

В ходе своего развития ортодромная тахикардия всегда вовлекает в процесс проведения внеочередного импульса один из желудочков. В связи с этим часто развивается блокада ножки Гиса на стороне поражения, приводящая к замедлению частоты сердечных сокращений.

Блокада левой ножки Гиса более характерна для ортодромной тахикардии, чем для атриовентрикулярной узловой реципрокной тахикардии.

Диагностика ортодромной тахикардии

Определение дополнительного пути довольно сложная задача. Для ее выполнения зачастую используют картирование электрической активности предсердий. Как правило, большая часть скрытых каналов находится с левой стороны, поэтому в период приступа волна возбуждения сначала проходит по левому предсердию. Подобные изменения фиксируются специальным зондом-электродом.

На стандартной электрокардиограмме определяются следующие изменения:

- Наблюдается наложение зубцов Р на сегмент ST или зубец Т, что связано с

- нарушенной очередностью возбуждения предсердий и желудочков.

- Увеличивается протяженность интервала RP, которая при ОР составляет 100 мс и более.

- Желудочковые комплексы QRS чаще узкие, чем широкие.

Видео Синдром WPW (Вольфа-Паркинсона-Уайта) | ЭКГ

Лечение и профилактика ортодромной тахикардии

Аналогично таковому при реципрокной тахикардии. Начинается с восстановления нормального синусового ритма, для чего используется либо электроимпульсная терапия, либо медикаменты в сочетании с вагусными пробами.

После купирования приступа решается вопрос с дальнейшей профилактикой пароксизмов. Сегодня все чаще используют радиочастотную абляцию, с помощью которой пересекаются дополнительные каналы проведения импульсов.

Перед РЧА проводится электрофизиологическое исследование в полном объеме, что позволяет исключить другие формы пароксизмальной аритмии и установить точное местонахождение дополнительных каналов. В некоторых случаях их количество не ограничивается двумя-тремя путями. Катетерное разрушение дополнительных каналов оказывается эффективным в 90% случаев, при этом наблюдается минимальная вероятность осложнений.

Пароксизмальная ортодромная наджелудочковая тахикардия

Наджелудочковая тахикардия, как уже было сказано, является наиболее часто встречающимся нарушением ритма сердца (70%) при синдроме WPW. Различают два механизма возникновения АВ-узловой тахикардии: ортодромный и антидромный.

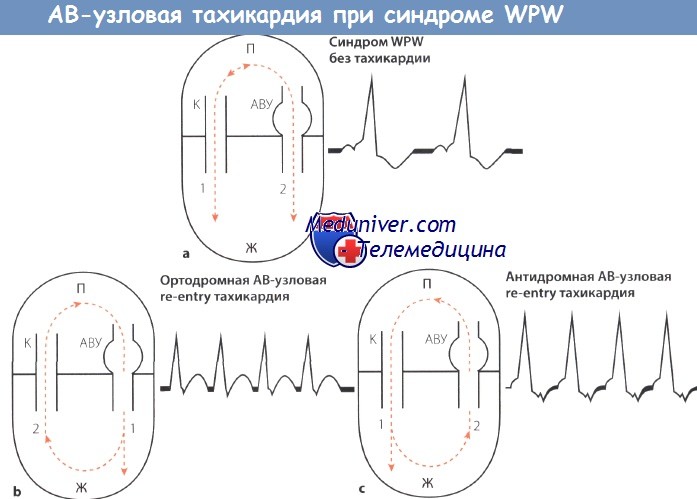

I. Ортодромная АВ-узловая тахикардия при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW)

Эта форма АВ-узловой тахикардии встречается чаще (90%). Возбуждение сначала распространяется антеградно по АВ-узлу и затем ретроградно по дополнительному пути проведения (пучку Кента).

Направление и последовательность распространения возбуждения таковы: предсердия —> АВ-узел —> желудочки —> пучок Кента —> предсердия. В результате возникает круговое возбуждение.

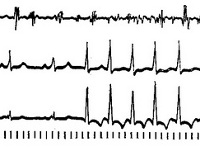

Дельта-волна отсутствует. Узкие комплексы QRS быстро следуют друг за другом; зубец Р вследствие задержки возбуждения предсердий «попадает» на комплекс QRS и потому неразличим или появляется сразу после комплекса QRS, попадая на сегмент ST, что обусловливает феномен RP

Круговое возбуждение при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW) является типичным примером механизма повторного входа волны возбуждения (re-entry).

Схема АВ-узловой тахикардии при синдроме WPW.

Схема АВ-узловой тахикардии при синдроме WPW.

АВУ – АВ-узел; П – предсердие, Ж -желудочек;

К – пучок Кента (дополнительный пучок проведения);

1,2- последовательность возбуждения; стрелки “вверх-вниз”- направление возбуждения.

II. Антидромная АВ-узловая тахикардия при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW)

При другом механизме, который лежит в основе более редкой формы АВ-узловой тахикардии возбуждение распространяется в обратном направлении, т.е. сначала антеградно по дополнительному проводящему пучку (пучку Кента), затем ретроградно через АВ-узел, но только тогда, когда эффективный рефрактерный период пучка Кента оказывается короче, чем АВ-узла.

В этом случае направление и последовательность распространения возбуждения таковы: предсердия —> пучок Кента —> желудочки —> АВ-узел —> предсердия.

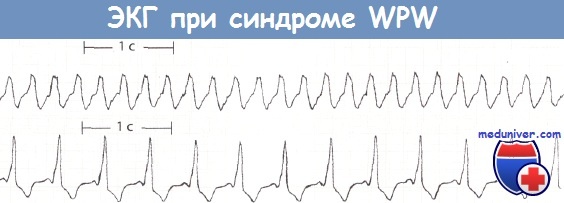

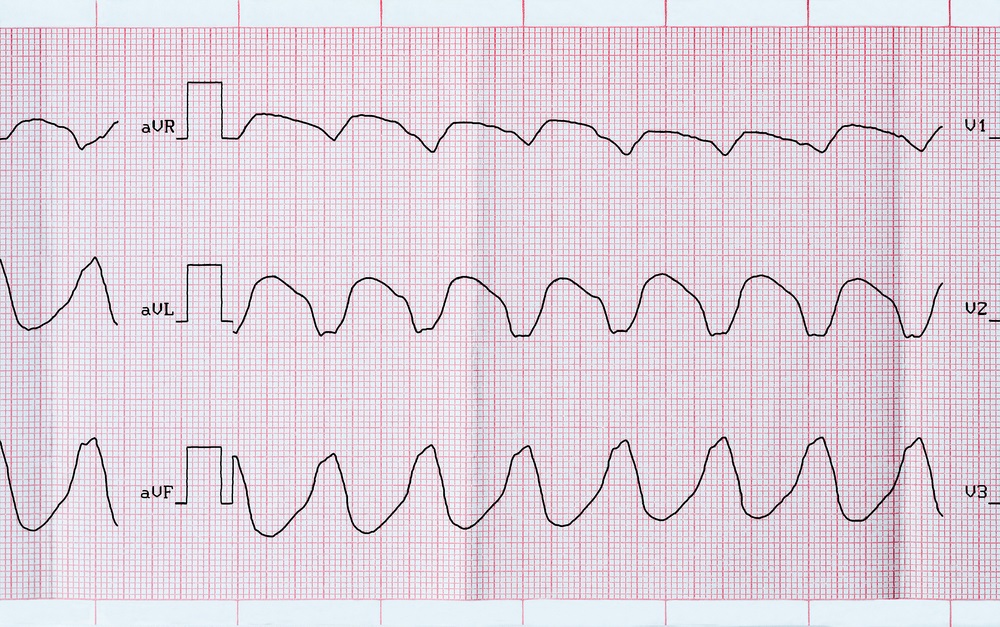

В целом появляются уширенные комплексы QRS, напоминающие блокаду ножки ПГ, но с дельта-волной, так что синдром WPW можно диагностировать, несмотря на тахикардию.

Как и при желудочковой тахикардии, зубец Р на ЭКГ в этих случаях трудно идентифицировать. Однако при тщательном анализе кривой его часто можно обнаружить на сегменте ST сразу после зубца S.

Из-за формального сходства эту форму синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW) ранее называли псевдожелудочковой тахикардией, хотя истинная желудочковая тахикардия при синдроме WPW наблюдается крайне редко.

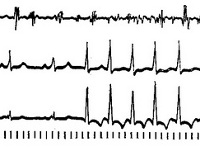

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW).

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW).

Вверху: пароксизмальная наджелудочковая тахикардия. Антидромная АВ-узловая тахикардия. Частота желудочковых сокращений 155 ударов в минуту. Комплекс QRS уширен и составляет 0,12 с.

Внизу: синусовый ритм при синдроме WPW. Скорость движения бумажной ленты 25 мм/с.

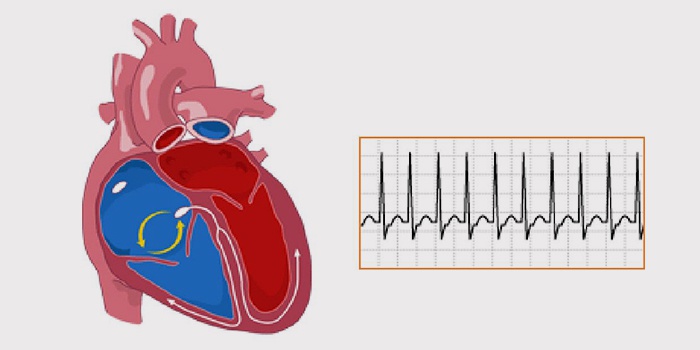

III. Мерцание предсердий при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW)

Мерцание предсердий занимает особое место среди нарушений ритма при синдроме WPW и составляет по частоте примерно 20%. При быстрой форме мерцания предсердий (тахиаритмия) существует опасность быстрого распространения возбуждения по дополнительному пути проведения из предсердий в желудочки. Это может привести к уширению комплексов QRS, изменению их конфигурации, напоминающей таковую при блокаде ножек ПГ, и стать причиной развития фибрилляции желудочков и смерти.

При тахиаритмической форме мерцания предсердий назначать препараты наперстянки и верапамил нельзя, так как эти препараты, с одной стороны, замедляют проведение возбуждения, с другой – еще больше укорачивают рефрактерный период пучка Кента, что приводит к облегчению проведения частых импульсов от предсердий к желудочкам.

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия

Учащенное резкое сердцебиение, внезапно возникающее и так же неожиданно заканчивающееся – признак такого заболевания, как пароксизмальная аритмия. Продолжительность приступа – от десяти секунд до суток и более. Если такие ситуации не единичны, периодически повторяются, нужно пройти обследование.

Признаки пароксизмальной активности

Заболевание известно под несколькими названиями, официальное: пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, сокращенно ПНТ. Симптомы возникают спонтанно. Длительность пароксизмальной наджелудочковой тахикардии – минимум три сердечных цикла. Чем опасна тахикардия: если пароксизмальный приступ затягивается на несколько дней и лечение не осуществляется, возможна смерть, в пожилом возрасте эта вероятность увеличивается.

Начало приступа (пароксизма) ощущается как толчок или даже укол в сердце, затем сердцебиение усиливается. Наблюдается тахикардия сердца с частотой сокращений мышцы до 250 ударов в минуту. В течение приступа вероятны следующие симптомы:

- высокий пульс, при этом он иногда не прощупывается, из-за слабой наполняемости;

- шум в голове, головокружение;

- потливость, слабость;

- снижение артериального давления.

Причины приступов

Пароксизмальная активность сердца возникает из-за патологий нервной системы или органических повреждений. В первом случае при пароксизмальной тахикардии происходит нервная стимуляция сердечной мышцы. Ее механизм таков: возникает патогенный очаг возбуждения, который вызывает аномальную активность миокарда. Нарушается сердечный ритм, наблюдаются несвоевременные сокращения сердца, экстрасистолы, развивается наджелудочковая экстрасистолия. Это распространенный вид аритмии.

Органические причины заболевания:

- повреждения сердечной мышцы, проводящих сердечных путей, возникающие при инфаркте, ишемии, пороках сердца, миокардитах и кардиопатиях;

- синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта и другие болезни, при которых появляются дополнительные пути проведения;

- сердечные патологии, особенности строения сердца: дополнительные хорды, спайки, пролапс митрального клапана.

Пароксизмальная тахикардия и экстрасистолия могут появляться у здоровых людей, под влиянием патогенных факторов, при продолжительных интенсивных нагрузках, сильных стрессах. Все эти причины называются экстракардиальными. К ним же относятся вредные привычки – такие как курение, злоупотребление спиртным, любовь к продуктам, содержащим избыток кофеина. Если отмечается предсердная тахикардия, рекомендуется проверить уровень гормонов щитовидной железы. Заболевания других органов также могут привести к пароксизмальной наджелудочковой тахикардии. К ним относятся:

- нарушения в работе почек;

- хронически и острые болезни легких;

- патологии ЖКТ.

Диагностика пароксизмальной тахикардии

Тахикардия делится на синусную и пароксизмальную, что зависит от локализации источника электрических импульсов, заставляющих сердечные волокна сокращаться. Чтобы установить точную причину недуга, на первом этапе врач проводит сбор анамнеза, осматривает и опрашивает больного. Доктор выясняет, как часто и насколько неожиданно возникает тахикардия, сколько продолжается аритмия, как заканчивается приступ.

Виды обследования при подозрении на пароксизмальную тахикардию:

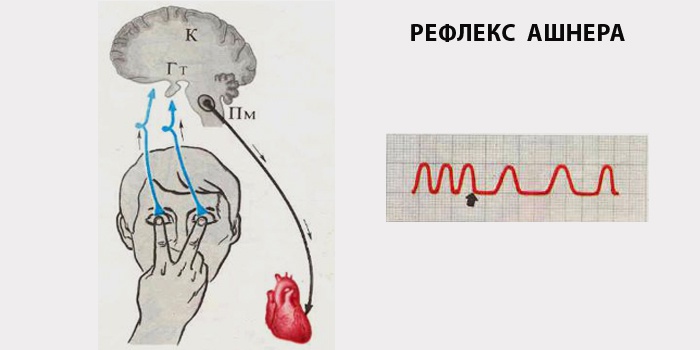

- Физикальное (определение состояния органов). Проводится аускультация, выслушивание. Если ЧСС (частота сердечных сокращений) превысила 150 ударов в минуту, отпадает диагноз «синусовая тахикардия». Когда этот показатель больше 200, значит, нет и желудочной тахикардии, есть подозрение на пароксизмальную тахикардию. Пульс при этом частый и слабый. При физикальном обследовании могут использоваться и вагусные пробы, надавливание на определенные участки тела для стимулирования рецепторов блуждающего нерва, напрямую связанного с предсердием.

- Инструментальное исследование: электрокардиограмма, холтер (суточный мониторинг), стресс-тест, нагрузочные пробы ЭКГ, эхокардиограмма, МРТ, мультиспиральная КТ-кардиография.

Основной метод диагностики ПНТ – ЭКГ. Кардиограмма дает очевидный ответ. Пароксизмальная тахикардия на ЭКГ проявляет признаки, хорошо заметные на ленте:

- резкое начало и окончание пароксизма;

- ЧСС более 140 ударов в течение минуты;

- регулярный ритм сердцебиения;

- специфический рисунок зубцов на ЭКГ.

Лечение пароксизмальной аритмии

Тактику лечения больных врач определяет, учитывая форму аритмии, ее происхождение, количество, длительность приступов и их повторяемость, наличие осложнений при пароксизмах. В ряде случаев может потребоваться госпитализация, если приступы болезни повторяются более двух раз в месяц. Назначается:

- плановое лечение в больнице;

- углубленное обследование;

- тщательная оценка показаний к хирургической операции.

Неотложная помощь при остром приступе

Прибывшие на вызов медики могут купировать пароксизмальный приступ. Прибегают к помощи вагусных проб, например, пробы Ашнера, при которой медицинский работник надавливает пациенту на глазные яблоки в течение 5 секунд. Эффективна проба Вальсальвы, когда человек натуживается и задерживает дыхание на 20-30 секунд. Без данных ЭКГ лекарства применяются только в исключительных случаях, когда состояние больного критическое, либо есть данные, что препараты давались ранее и не было отрицательной реакции. Пациенту вводят:

Препараты

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия лечится с использованием комплекса средств:

- успокоительных препаратов, таких как бром, транквилизаторы, барбитураты;

- бета-блокаторов: Атенолол, Метопролол, Хинидин-бисульфат, Изоптин (он же Верапамил, препарат наперстянки, безопасный для беременных), Прокаинамид, Соталол;

- препаратов калия: Панангин, Тромкардин, Хлористый калий (10% раствор, вводится по 20 мл четыре раза в сутки).

Лечение физиотерапией

При пароксизмальной наджелудочковой тахикардии часто назначают водные физиотерапевтические процедуры:

- обливания;

- растирания (с холодной водой);

- циркулярный душ;

- лечебные ванны;

- гидромассаж.

Как снять тахикардию в домашних условиях

Средства народной медицины могут купировать пароксизмальный приступ, облегчая состояние. Чтобы вылечить пациента, необходимо восстанавливать соотношение электролитов в крови. Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия сопровождается их серьезным дисбалансом. Требуется восполнение таких веществ, как хлор, кальций и калий. Можно добиться этого с помощью терапии травами, растительными гликозидами. Источник последних: пустырник, мелисса, боярышник, мята, валериана.

Лечение без таблеток:

- 40 граммов корней любистока залить литром горячей воды через 8 часов процедить. Пить понемногу в течение всего дня, пока не станет лучше.

- Засыпать в трехлитровую емкость 3 стакана ягод калины, залить кипятком (2 литра), закрыть банку, укутать, дать постоять 6 часов. Настой процедить, плоды отжать, добавить 0,5 литра меда, поместить тару в холодильник. Пить до приема пищи по 1/3 стакана в течение месяца. Отдохнуть 10 дней, возобновить курс. Всего при пароксизмальной аритмии пропивают три цикла.

- Смешать аптечные настойки пустырника, боярышника, валерианы, каждой по бутылочке. Поставить в холодильник, выпивать чайную ложку 3 раза в день до еды.

Если приступ пароксизмальной тахикардии застал дома, нужно действовать следующим образом:

- успокоиться, постараться обуздать эмоции, не паниковать;

- при тошноте, резком головокружении, слабости нужно лечь или удобно сесть;

- к больному должен поступать свежий воздух, нужно расстегнуть одежду, открыть окно;

- вызвать раздражение блуждающего нерва: задержать дыхание на 20 секунд, надавить на глазные яблоки, напрячь грудной пресс;

- выпить лекарства, рекомендованные врачом, соблюдая дозировку;

- при ухудшении самочувствия вызвать скорую помощь.

Помогает при пароксизмальной тахикардии йоговское дыхание и другие подобные техники. Подойдут метод Стрельниковой, Бутейко. Примеры дыхательных упражнений, которые можно выполнять для купирования приступа:

- закрыть одну ноздрю пальцем, вдохнуть через свободную, выдохнуть через ту, что была перед этим зажата;

- сделать вдох на 3 счета, не дышать на 2 счета, затем выдохнуть на 3 счета, задержать дыхание на 2 счета.

Видео

Особенности пароксизмальной наджелудочковой (суправентрикулярной) тахикардии

Резкое увеличение частоты сердечных сокращений при сохранении ритма называют пароксизмальной тахикардией. Она бывает желудочковой или наджелудочковой.

Если очаг патологических импульсов находится в синоатриальном, атриовентрикулярном узле или тканях предсердия, то ставят диагноз пароксизмальная наджелудочковая (суправентрикулярная) тахикардия (ПНТ).

Характеристика заболевания

Суправентрикулярная форма болезни возникает в тех случаях, когда импульс возникает на уровне тканей предсердий. Частота сокращений сердца увеличивается до 140-250 в мин.

Развивается такая тахикардия по 2 сценариям:

- Нормальный источник импульсов прекращает контролировать сердечные сокращения. Они возникают под воздействием аномальных очагов, которые находятся выше уровня желудочков сердца.

- Импульс циркулирует по кругу. Из-за этого повышенная частота сердечных сокращений сохраняется. Это состояние называют «повторным вдохом» возбуждения. Оно развивается, если у импульса возбуждения появляются обходные пути.

Пароксизмальные наджелудочковые тахикардии – это потенциальные жизнеугрожающие состояния. Но прогноз при их возникновении благоприятнее, чем при развитии интенсивных желудочковых сокращений. Они редко свидетельствуют о дисфункции левого желудочка и органических заболеваниях сердца.

Распространенность и процесс развития

У женщин суправентрикулярная форма диагностируется в 2 раза чаще, чем у мужчин. У людей, которые перешагнули 65-летний рубеж, вероятность ее развития в 5 раз выше. Но встречается она не слишком часто: ее распространенность не превышает 0,23%.

Предсердная форма тахикардии встречается в 15-20%, а предсердно-желудочковая – в 80-85%. Приступы развиваются в любое время.

У многих диагностируют это заболевание еще в детском возрасте. Но оно может развиться и как осложнение после кардиологических заболеваний. Пароксизмальное наджелудочковое нарушение ритма считают промежуточным звеном между смертельными и доброкачественными проблемами с сердечным ритмом.

Приступы пароксизма наступают и оканчиваются внезапно. В остальное время пациенты не жалуются на ритм, он обычный, колебания частоты сокращений не значительны.

Классификация и признаки на ЭКГ

В зависимости от типа аритмии различается механизм протекания приступа.

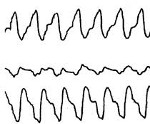

- Синоатриальная тахикардия появляется из-за рециркуляции импульса по синусовому узлу и миокарду правого предсердия. На ЭКГ при этом состоянии сохраняется зубец Р. Именно он отвечает за сокращение предсердий. Частота сокращений достигает 220 уд./мин.

- Предсердная аритмия появляется при повышении активности патологического очага, у которого есть собственный аппарат автоматизации.

Форма зубца Р на ЭКГ видоизменяется: он становится отрицательным или двухфазным. При такой форме приступ может развиваться постепенно. Сердце сокращается со скоростью 150-250 уд./мин.

Пароксизмальная АВ-узловая тахикардия появляется, когда в области соединения предсердий и желудочков возникает 2 параллельных пути проведения импульсов. Их функциональные характеристики различаются.

Быстрый и медленный путь образуют кольцо, из-за этого возбуждающий импульс начинает циркулировать по кругу. Возбуждение предсердий и желудочков происходит одновременно, поэтому на ЭКГ зубец Р отсутствует.

Причины возникновения, факторы риска

Врачи выделяют физиологические и патологические тахикардии. В первом случае учащение ритма является реакцией на физическую нагрузку или стресс. Патологическое состояние развивается из-за сбоя механизма формирования импульса в физиологическом источнике.

Врачи выделяют сердечные и внесердечные причины развития болезни. К ним относят:

- врожденные пороки сердца у детей и подростков;

- заболевания сердца в зрелом возрасте;

- токсические поражения миокарда лекарственными средствами;

- повышение тонуса симпатического отдела нервной системы;

- появление аномальных путей, по которым нервный импульс идет к сердцу;

- рефлекторное раздражение нервов, которое развивается из-за отражения импульсов от поврежденных органов;

В некоторых случаях причины установить не удается. К факторам риска развития заболевания относят:

- наследственную предрасположенность;

- период беременности (нагрузка на все органы возрастает);

- употребление мочегонных препаратов.

В детском и подростковом возрасте тахикардия появляется на фоне:

- электролитных нарушений;

- психоэмоционального или физического перенапряжения;

- воздействия неблагоприятных условий: при повышении температуры тела, отсутствии свежего воздуха в помещении.

Симптомы

Пациенты, которые столкнулись с ПНТ, по-разному описывают свое состояние. У некоторых приступы проходят практически бессимптомно. У других – состояние заметно ухудшается.

Проявляется пароксизмальная наджелудочковая тахикардия так:

- ускорение сердцебиения в грудной клетке;

- появление поверхностного дыхания;

- ощутимая пульсация сосудов;

- головокружение;

- тремор рук;

- потемнение в глазах;

- гемипарез: поражение конечностей с одной стороны;

- нарушения речи;

- повышение потливости;

- увеличение количества мочеиспусканий;

- обморок.

Симптомы появляются внезапно и пропадают неожиданно.

Проведение диагностики

При появлении приступов резкого сердцебиения надо обратиться к кардиологу. Точный диагноз устанавливается после специального обследования. Для выявления наджелудочковых пароксизмов используют:

- физикальное обследование;

- проведение УЗИ, МРТ, МСКТ сердца: их делают для исключения органической патологии при подозрении на пароксизмальную тахикардию;

- инструментальное обследование: ЭКГ, ЭКГ при нагрузке, холтеровское и электрофизиологическое внутрисердечное исследование.

Характерной особенностью заболевания является ригидность ритма. Он не зависит от нагрузки и частоты дыхания. Поэтому важно частью диагностики является проведение аускультативного обследования.

Важно определить вид тахикардии: наджелудочковая или желудочковая. Второе состояние опаснее.

Если не удается точно установить диагноз ПНТ, то заболевание расценивают как желудочковую тахикардию и лечат соответственно.

Также пациентов с ПНТ надо обследовать для исключения таких синдромов:

- слабости синусового узла;

- перевозбуждения желудочков.

Неотложная помощь

Существует несколько методов уменьшения проявлений приступа пациентом. Больному рекомендуют:

- запрокинуть голову;

- погрузить лицо в холодную воду на 10-35 сек., ее температура должна быть около 2 0 С;

- наложить на шею ледяной воротник;

- надавливать на глазные яблоки;

- напрягать брюшной пресс и задерживать дыхание на 20 сек.

Для купирования приступа наджелудочковой пароксизмальной тахикардии используют вагусные методики:

- резкий выдох через закрытые нос и рот (проба Вальсальвы);

- проведение массажа сонных артерий (с осторожностью делают людям, у которых атеросклероз или нарушен мозговой кровоток);

- провоцирование кашля, при котором разражается диафрагма.

Лечение и реабилитация

После обследования и определения характера заболевания врач определяет, нуждается ли пациент в специальном антиаритмическом лечении.

Для предупреждения приступов назначают препараты, которые восстанавливают сердечный ритм. Но длительный прием некоторых антиаритмических средств негативно влияет на жизненный прогноз. Поэтому подбирать препараты должен кардиолог.

Средства, которые предназначаются для купирования приступов, также выбирает врач с учетом анамнеза пациента. Некоторые советуют выполнять дыхательные упражнения, которые замедляют ритм.

При наличии показаний против пароксизмальной наджелудочковой тахикардии используют операцию. Она необходима:

- при частых приступах, которые пациент плохо переносит;

- при сохранении проявлений заболевания на фоне приема антиаритмических средств;

- людям с профессиями, в которых потеря сознания опасна для жизни;

- в ситуациях, когда длительная лекарственная терапия нежелательна (в молодом возрасте).

Хирурги проводят радиочастотную абляцию источника патологического импульса. Подробнее о таких операциях рассказано в этом видео:

Терапия направляется не только на устранение аритмии, но и на изменение качества жизни пациента. Реабилитация будет невозможна, если не соблюдать рекомендации врача. Питание и образ жизни важны для лечения аритмии.

Возможные последствия, осложнения и прогноз

Кратковременные невыраженные приступы не причиняют серьезного дискомфорта, поэтому их серьезность многие недооценивают. ПНТ может стать причиной инвалидности пациента или привести к внезапной аритмической смерти.

Прогноз зависит от:

- типа пароксизмальной наджелудочковой тахикардии;

- сопутствующих заболеваний, которые спровоцировали ее появление;

- длительности приступов и наличия осложнений;

- состояния миокарда.

При длительном течении ПНТ у некоторых развивается сердечная недостаточность, при которой ухудшается способность миокарда сокращаться.

Мерцание желудочков – серьезное осложнение тахикардии. Это хаотичное сокращение отдельных волокон миокарда, которое без проведения экстренных реанимационных мероприятий приводит к летальному исходу.

Также приступы влияют на интенсивность сердечных выбросов. При их уменьшении ухудшается коронарное кровообращение. Это приводит к снижению кровоснабжения сердца и может стать причиной развития стенокардии и инфаркта миокарда.

Профилактические меры

Предупредить развитие приступов невозможно. Даже регулярный прием антиаритмических препаратов не гарантирует, что ПНТ не появится. А избавиться от аритмии позволяет хирургическое вмешательство.

Врачи утверждают, что лечить необходимо основное заболевание, которое провоцирует аритмию. Также надо:

- исключить алкоголь и наркотики;

- пересмотреть рацион: в меню не должно быть чрезмерно соленой пищи, жареных и жирных продуктов, копченостей;

- контролировать концентрацию глюкозы в крови.

При появлении признаков тахикардии надо пройти полное обследование. Если врач диагностирует пароксизмальную суправентрикулярную тахикардию, то придется постоянно контролировать свое состояние. Надо выявить основное заболевание и все силы направить на борьбу с ним. Это позволит предупредить появление осложнений.

Пароксизмальная тахикардия

Пароксизмальная тахикардия (ПТ) – это ускоренный ритм, источником которого служит не синусовый узел (нормальный водитель ритма), а очаг возбуждения, возникший в нижележащем отделе проводящей системы сердца. В зависимости от места расположения такого очага выделяют предсердные, из атриовентрикулярного соединения и желудочковые ПТ. Первые два вида объединяют понятием «наджелудочковая, или суправентрикулярная тахикардия».

Как проявляется пароксизмальная тахикардия

Приступ ПТ обычно начинается внезапно и так же внезапно заканчивается. Частота сокращений сердца составляет при этом от 140 до 220 – 250 в минуту. Приступ (пароксизм) тахикардии длится от нескольких секунд до многих часов, в редких случаях продолжительность приступа достигает нескольких дней и более. Приступы ПТ имеют склонность к повторению (рецидивированию).

Ритм сердца при ПТ правильный. Пациент обычно чувствует начало и конец пароксизма, особенно если приступ длительный. Пароксизм ПТ представляет собой ряд следующих друг за другом с большой частотой экстрасистол (подряд 5 и более).

Высокая частота сердечных сокращений вызывает гемодинамические расстройства:

- снижение наполнения желудочков кровью,

- уменьшение ударного и минутного объемов сердца.

В результате возникает кислородное голодание мозга и других органов. При длительном пароксизме возникает спазм периферических сосудов, повышается артериальное давление. Может развиться аритмическая форма кардиогенного шока. Ухудшается коронарный кровоток, что может вызвать приступ стенокардии или даже развитие инфаркта миокарда. Снижение кровотока в почках приводит к уменьшению образования мочи. Кислородное голодание кишечника может проявиться болью в животе и метеоризмом.

Если ПТ существует долгое время, она может вызвать развитие недостаточности кровообращения. Это наиболее характерно для узловых и желудочковых ПТ.

Начало пароксизма больной ощущает, как толчок за грудиной. Во время приступа пациент жалуется на учащенное сердцебиение, одышку, слабость, головокружение, потемнение в глазах. Пациент часто напуган, отмечается двигательное беспокойство. Желудочковая ПТ может сопровождаться эпизодами потери сознания (приступы Морганьи-Адамса-Стокса), а также трансформироваться в фибрилляцию и трепетание желудочков, что в отсутствие помощи может привести к летальному исходу.

Различают два механизма развития ПТ. По одной теории, развитие приступа связано с усилением автоматизма клеток эктопического очага. Они внезапно начинают генерировать электрические импульсы с большой частотой, что подавляет активность синусового узла.

Второй механизм развития ПТ – так называемый re-entry, или повторный вход волны возбуждения. При этом в проводящей системе сердца образуется подобие замкнутого круга, по которому циркулирует импульс, вызывая быстрые ритмичные сокращения миокарда.

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия

Эта аритмия может впервые появиться в любом возрасте, чаще у людей от 20 до 40 лет. Примерно у половины таких пациентов органические заболевания сердца отсутствуют. Заболевание может вызвать повышение тонуса симпатической нервной системы, возникающее при стрессах, злоупотреблении кофеином и другими стимуляторами, такими, как никотин и алкоголь. Идиопатическую предсердную ПТ могут спровоцировать заболевания органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, желчно-каменная болезнь и другие), а также черепно-мозговые травмы.

У другой части больных ПТ вызвана миокардитом, пороками сердца, ишемической болезнью сердца. Она сопровождает течение феохромоцитомы (гормонально-активной опухоли надпочечников), гипертонической болезни, инфаркта миокарда, заболеваний легких. Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта осложняется развитием наджелудочковой ПТ примерно у двух третей больных.

Предсердная тахикардия

Импульсы для этого вида ПТ исходят из предсердий. Частота сердцебиения составляет от 140 до 240 в минуту, чаще всего 160 – 190 в минуту.

Диагностика предсердной ПТ основана на специфических электрокардиографических признаках. Это внезапно начинающийся и заканчивающийся приступ ритмичного сердцебиения с большой частотой. Перед каждым желудочковым комплексом регистрируется измененный зубец Р, отражающий активность эктопического предсердного очага. Желудочковые комплексы могут не изменяться или деформироваться из-за аберрантного проведения по желудочкам. Иногда предсердная ПТ сопровождается развитием функциональной атриовентрикулярной блокады I или II степени. При развитии постоянной атриовентрикулярной блокады II степени с проведением 2:1 ритм сокращений желудочков становится нормальным, так как лишь каждый второй импульс из предсердий проводится на желудочки.

Приступу предсердной ПТ нередко предшествует частая предсердная экстрасистолия. Частота сердцебиения во время приступа не меняется, не зависит от физической или эмоциональной нагрузки, дыхания, приема атропина. При синокаротидной пробе (надавливании на область сонной артерии) или пробе Вальсальвы (натуживание и задержка дыхания) иногда происходит прекращение приступа сердцебиения.

Возвратная форма ПТ представляет собой постоянно повторяющиеся короткие пароксизмы сердцебиения, продолжающиеся в течение долгого времени, иногда многих лет. Они обычно не вызывают каких-либо серьезных осложнений и могут наблюдаться у молодых, здоровых во всех других отношениях людей.

Для диагностики ПТ используют электрокардиограмму в покое и суточное мониторирование электрокардиограммы по Холтеру. Более полную информацию получают во время электрофизиологического исследования сердца (чреспищеводного или внутрисердечного).

Пароксизмальная тахикардия из атриовентрикулярного соединения («А-В узловая»)

Источник тахикардии – очаг, расположенный в атриовентрикулярном узле, который находится между предсердиями и желудочками. Главный механизм развития аритмии – круговое движение волны возбуждения в результате продольной диссоциации атриовентрикулярного узла (его «разделения» на два пути) или наличие дополнительных путей проведения импульса в обход этого узла.

Причины и способы диагностики А-В узловой тахикардии те же, что и предсердной.

На электрокардиограмме она характеризуется внезапно начинающимся и заканчивающимся приступом ритмичного сердцебиения с частотой от 140 до 220 в минуту. Зубцы Р отсутствуют или регистрируются позади желудочкового комплекса, при этом они отрицательные в отведениях II, III, aVF- желудочковые комплексы чаще всего не изменены.

Синокаротидная проба и проба Вальсальвы могут купировать приступ сердцебиения.

Пароксизмальная желудочковая тахикардия

Пароксизмальная желудочковая тахикардия (ЖТ) – внезапный приступ частых регулярных сокращений желудочков с частотой от 140 до 220 в минуту. Предсердия при этом сокращаются независимо от желудочков под действием импульсов из синусового узла. ЖТ значительно повышает риск тяжелых аритмий и остановки сердца.

ЖТ чаще встречается у людей старше 50 лет, преимущественно у мужчин. В большинстве случаев она развивается на фоне тяжелых заболеваний сердца: при остром инфаркте миокарда, аневризме сердца. Разрастание соединительной ткани (кардиосклероз) после перенесенного инфаркта или как следствие атеросклероза при ишемической болезни сердца – еще одна частая причина ЖТ. Эта аритмия встречается при гипертонической болезни, пороках сердца, тяжелых миокардитах. Ее могут спровоцировать тиреотоксикоз, нарушение содержания калия в крови, ушибы грудной клетки.

Некоторые медикаменты способны провоцировать приступ ЖТ. К ним относятся:

- сердечные гликозиды;

- адреналин;

- новокаинамид;

- хинидин и некоторые другие.

Во многом из-за аритмогенного действия от этих препаратов стараются постепенно отказываться, заменяя их более безопасными.

ЖТ может привести к тяжелым осложнениям:

- отеку легких;

- коллапсу;

- коронарной и почечной недостаточности;

- нарушению мозгового кровообращения.

Часто больные не ощущают эти приступы, хотя они очень опасны и могут привести к летальному исходу.

Диагностика ЖТ основана на специфических электрокардиографических признаках. Отмечается внезапно начинающийся и заканчивающийся приступ частого ритмичного сердцебиения с частотой от 140 до 220 в минуту. Желудочковые комплексы расширены и деформированы. На этом фоне имеется нормальный значительно более редкий синусовый ритм для предсердий. Иногда формируются «захваты», при которых импульс из синусового узла все же проводится на желудочки и вызывает их нормальное сокращение. Желудочковые «захваты» — отличительный признак ЖТ.

Для диагностики этого нарушения ритма применяют электрокардиографию в покое и суточное мониторирование электрокардиограммы, дающее самую ценную информацию.

Лечение пароксизмальной тахикардии

Если приступ частого сердцебиения возник у пациента впервые, ему необходимо успокоиться и не паниковать, принять 45 капель валокордина или корвалола, провести рефлекторные пробы (задержка дыхания с натуживанием, надувание воздушного шара, умывание холодной водой). Если через 10 минут сердцебиение сохраняется, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Если приступ частого сердцебиения возник у пациента впервые, ему необходимо успокоиться и не паниковать, принять 45 капель валокордина или корвалола, провести рефлекторные пробы (задержка дыхания с натуживанием, надувание воздушного шара, умывание холодной водой). Если через 10 минут сердцебиение сохраняется, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Лечение наджелудочковой пароксизмальной тахикардии

Для купирования (прекращения) приступа наджелудочковой ПТ следует сначала применить рефлекторные способы:

- задержать дыхание на вдохе, одновременно натуживаясь (проба Вальсальвы);

- погрузить лицо в холодную воду и задержать дыхание на 15 секунд;

- воспроизвести рвотный рефлекс;

- надуть воздушный шар.

Эти и некоторые другие рефлекторные способы помогают прекратить приступ у 70% больных.

Из медикаментов для купирования пароксизма чаще всего применяются натрия аденозинтрифосфат (АТФ) и верапамил (изоптин, финоптин).

При их неэффективности возможно применение новокаинамида, дизопирамида, гилуритмала (особенно при ПТ на фоне синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта) и других антиаритмиков IА или IС класса.

Довольно часто для прекращения пароксизма суправентрикулярной ПТ используют амиодарон, анаприлин, сердечные гликозиды.

Довольно часто для прекращения пароксизма суправентрикулярной ПТ используют амиодарон, анаприлин, сердечные гликозиды.

Введение любого из этих лекарств рекомендуется сочетать с назначением препаратов калия.

При отсутствии эффекта от медикаментозного восстановления нормального ритма применяется электрическая дефибрилляция. Она проводится при развитии острой левожелудочковой недостаточности, коллапсе, острой коронарной недостаточности и заключается в нанесении электрических разрядов, помогающих восстановить функцию синусового узла. При этом необходимо адекватное обезболивание и медикаментозный сон.

Для купирования пароксизма может использоваться и чреспищеводная электрокардиостимуляция. При этой процедуре импульсы подаются через электрод, введенный в пищевод как можно ближе к сердцу. Это безопасный и эффективный метод лечения наджелудочковых аритмий.

При часто повторяющихся приступах, неэффективности лечения проводится хирургическое вмешательство – радиочастотная аблация. Она подразумевает разрушение очага, в котором вырабатываются патологические импульсы. В других случаях частично удаляются проводящие пути сердца, имплантируется электрокардиостимулятор.

Для профилактики пароксизмов наджелудочковой ПТ назначаются верапамил, бета-адреноблокаторы, хинидин или амиодарон.

Лечение желудочковой пароксизмальной тахикардии

Рефлекторные методы при пароксизмальной ЖТ неэффективны. Такой пароксизм необходимо купировать с помощью медикаментов. К средствам для медикаментозного прерывания приступа желудочковой ПТ относятся лидокаин, новокаинамид, кордарон, мексилетин и некоторые другие препараты.

При неэффективности медикаментозных средств проводится электрическая дефибрилляция. Этот метод можно использовать и сразу после начала приступа, не применяя лекарственные препараты, если пароксизм сопровождается острой левожелудочковой недостаточностью, коллапсом, острой коронарной недостаточностью. Используются разряды электрического тока, которые подавляют активность очага тахикардии и восстанавливают нормальный ритм.

При неэффективности электрической дефибрилляции проводится электрокардиостимуляция, то есть навязывание сердцу более редкого ритма.

При частых пароксизмах желудочковой ПТ показана установка кардиовертера-дефибриллятора. Это миниатюрный аппарат, который вживляется в грудную клетку пациента. При развитии приступа тахикардии он производит электрическую дефибрилляцию и восстанавливает синусовый ритм.

Для профилактики повторных пароксизмов ЖТ назначаются антиаритмические препараты: новокаинамид, кордарон, ритмилен и другие.

При отсутствии эффекта от медикаментозного лечения может проводиться хирургическая операция, направленная на механическое удаление области повышенной электрической активности.

Пароксизмальная тахикардия у детей

Наджелудочковая ПТ чаще возникает у мальчиков, при этом врожденные пороки сердца и органическое поражение сердца отсутствуют. Главная причина такой аритмии у детей – наличие дополнительных путей проведения (синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта). Распространенность такой аритмии составляет от 1 до 4 случаев на 1000 детей.

У детей младшего возраста наджелудочковая ПТ проявляется внезапной слабостью, беспокойством, отказом от кормления. Постепенно могут присоединяться признаки сердечной недостаточности: одышка, посинение носогубного треугольника. У более старших детей появляются жалобы на приступы сердцебиения, которые часто сопровождаются головокружением и даже обмороками. При хронической наджелудочковой ПТ внешние признаки могут долгое время отсутствовать, пока не разовьется аритмогенная дисфункция миокарда (сердечная недостаточность).

Обследование включает электрокардиограмму в 12 отведениях, суточное мониторирование электрокардиограммы, чреспищеводное электрофизиологическое исследование. Дополнительно назначают ультразвуковое исследование сердца, клинические анализы крови и мочи, электролиты, при необходимости исследуют щитовидную железу.

Лечение основано на тех же принципах, что и у взрослых. Для купирования приступа применяют простые рефлекторные пробы, прежде всего холодовую (погружение лица в холодную воду). Нужно отметить, что проба Ашнера (надавливание на глазные яблоки) у детей не проводится. При необходимости вводят натрия аденозинтрифосфат (АТФ), верапамил, новокаинамид, кордарон. Для профилактики повторных пароксизмов назначают пропафенон, верапамил, амиодарон, соталол.

При выраженных симптомах, снижении фракции выброса, неэффективности препаратов у детей до 10 лет проводят радиочастотную аблацию по жизненным показаниям. Если же с помощью медикаментов удается контролировать аритмию, то вопрос о проведении этой операции рассматривают после достижения ребенком возраста 10 лет. Эффективность оперативного лечения составляет 85 – 98%.

Желудочковая ПТ в детском возрасте встречается в 70 раз реже, чем наджелудочковая. В 70% случаев причину ее найти не удается. В 30% случаев желудочковая ПТ связана с тяжелыми заболеваниями сердца: пороками, миокардитами, кардиомиопатиями и другими.

У младенцев пароксизмы ЖТ проявляются внезапной одышкой, частым сердцебиением, вялостью, отеками и увеличением печени. В более старшем возрасте дети жалуются на частое сердцебиение, сопровождающееся головокружением и обмороком. Во многих случаях жалобы при желудочковой ПТ отсутствуют.

Купирование приступа ЖТ у детей проводится с помощью лидокаина или амиодарона. При их неэффективности показана электрическая дефибрилляция (кардиоверсия). В дальнейшем рассматривается вопрос о хирургическом лечении, в частности, возможна имплантация кардиовертера-дефибриллятора.

Если пароксизмальная ЖТ развивается в отсутствие органического поражения сердца, прогноз ее относительно благоприятный. Прогноз при болезнях сердца зависит от лечения основного заболевания. С внедрением в практику хирургических методов лечения выживаемость таких пациентов значительно увеличилась.

Пароксизмальная тахикардия

Пароксизмальная тахикардия – вид аритмии, характеризующийся приступами сердцебиения (пароксизмами) с частотой сердечных сокращений от 140 до 220 и более в минуту, возникающих под влиянием эктопических импульсов, которые приводят к замещению нормального синусового ритма. Пароксизмы тахикардии имеют внезапное начало и окончание, различную продолжительность и, как правило, сохраненный регулярный ритм. Эктопические импульсы могут генерироваться в предсердиях, атриовентрикулярном соединении или желудочках.

МКБ-10

Общие сведения

Пароксизмальная тахикардия – вид аритмии, характеризующийся приступами сердцебиения (пароксизмами) с частотой сердечных сокращений от 140 до 220 и более в минуту, возникающих под влиянием эктопических импульсов, которые приводят к замещению нормального синусового ритма. Пароксизмы тахикардии имеют внезапное начало и окончание, различную продолжительность и, как правило, сохраненный регулярный ритм. Эктопические импульсы могут генерироваться в предсердиях, атриовентрикулярном соединении или желудочках.

Пароксизмальная тахикардия этиологически и патогенетически сходна с экстрасистолией, и несколько экстрасистол, следующих подряд, расцениваются как непродолжительный пароксизм тахикардии. При пароксизмальной тахикардии сердце работает неэкономно, кровообращение осуществляется неэффективно, поэтому пароксизмы тахикардии, развивающиеся на фоне кардиопатологии, приводят к недостаточности кровообращения. Пароксизмальная тахикардия в различных формах выявляется у 20-30% пациентов при длительном ЭКГ-мониторировании.

Классификация пароксизмальной тахикардии

По месту локализации патологических импульсов выделяют предсердную, предсердно-желудочковую (атриовентрикулярную) и желудочковую формы пароксизмальной тахикардии. Предсердная и предсердно-желудочковая пароксизмальные тахикардии объединяются в наджелудочковую (суправентрикулярную) форму.

По характеру течения встречаются острая (пароксизмальная), постоянно возвратная (хроническая) и непрерывно рецидивирующая формы пароксизмальной тахикардии. Течение непрерывно рецидивирующей формы может длиться годами, вызывая аритмогенную дилатационную кардиомиопатию и недостаточность кровообращения. По механизму развития различаются реципрокная (связанная с механизмом re-entry в синусовом узле), эктопическая (или очаговая), многофокусная (или многоочаговая) формы наджелудочковой пароксизмальной тахикардии.

В основе механизма развития пароксизмальной тахикардии в большинстве случаев лежит повторный вход импульса и круговая циркуляция возбуждения (реципрокный механизм re-entry). Реже пароксизм тахикардии развивается в результате наличия эктопического очага аномального автоматизма или очага постдеполяризационной триггерной активности. Вне зависимости от механизма возникновения пароксизмальной тахикардии всегда предшествует развитие экстрасистолии.

Причины пароксизмальной тахикардии

По этиологическим факторам пароксизмальная тахикардия сходна с экстрасистолией, при этом суправентрикулярная форма обычно вызывается повышением активации симпатического отдела нервной системы, а желудочковая – воспалительными, некротическими, дистрофическими или склеротическими поражениями сердечной мышцы.

При желудочковой форме пароксизмальной тахикардии очаг возникновения эктопического возбуждения располагается в желудочковых отделах проводящей системы — пучке Гиса, его ножках, а также волокнах Пуркинье. Развитие желудочковой тахикардии чаще отмечается у мужчин пожилого возраста при ИБС, инфарктах миокарда, миокардитах, гипертонической болезни, пороках сердца.

Важной предпосылкой развития пароксизмальной тахикардии служит наличие дополнительных путей проведения импульса в миокарде врожденного характера (пучка Кента между желудочками и предсердиями, обходящего атриовентрикулярный узел; волокон Махейма между желудочками и атриовентрикулярным узлом) или возникших в результате поражений миокарда (миокардита, инфаркта, кардиомиопатии). Дополнительные пути проведения импульса вызывают патологическую циркуляцию возбуждения по миокарду.

В некоторых случаях в атриовентрикулярном узле развивается, так называемая, продольная диссоциация, приводящая к нескоординированному функционированию волокон атриовентрикулярного соединения. При явлении продольной диссоциации часть волокон проводящей системы функционирует без отклонений, другая, напротив, проводит возбуждение в противоположном (ретроградном) направлении и служит основой для круговой циркуляции импульсов из предсердий в желудочки и затем по ретроградным волокнам обратно в предсердия.

В детском и подростковом возрасте иногда встречается идиопатическая (эссенциальная) пароксизмальная тахикардия, причину которой не удается достоверно установить. В основе нейрогенных форм пароксизмальной тахикардии лежит влияние психоэмоциональных факторов и повышенной симпатоадреналовой активности на развитие эктопических пароксизмов.

Симптомы пароксизмальной тахикардии

Пароксизм тахикардии всегда имеет внезапное отчетливое начало и такое же окончание, при этом его продолжительность может варьировать от нескольких суток до нескольких секунд.

Начало пароксизма пациент ощущает как толчок в области сердца, переходящий в усиленное сердцебиение. Частота сердечных сокращений во время пароксизма достигает 140-220 и более в минуту при сохраненном правильном ритме. Приступ пароксизмальной тахикардии может сопровождаться головокружением, шумом в голове, чувством сжимания сердца. Реже отмечается преходящая очаговая неврологическая симптоматика – афазия, гемипарезы. Течение пароксизма наджелудочковой тахикардии может протекать с явлениями вегетативной дисфункции: потливостью, тошнотой, метеоризмом, легким субфебрилитетом. По окончании приступа на протяжении нескольких часов отмечается полиурия с выделением большого количества светлой мочи низкой плотности (1,001-1,003).

Затянувшееся течение пароксизма тахикардии может вызывать падение артериального давления, развитие слабости и обмороков. Переносимость пароксизмальной тахикардии хуже у пациентов с кардиопатологией. Желудочковая тахикардия обычно развивается на фоне заболеваний сердца и имеет более серьезный прогноз.

Осложнения пароксизмальной тахикардии

При желудочковой форме пароксизмальной тахикардии с частотой ритма более 180 уд. в минуту может развиться мерцание желудочков. Длительный пароксизм может приводить к тяжелым осложнениям: острой сердечной недостаточности (кардиогенному шоку и отеку легких). Снижение величины сердечного выброса во время пароксизма тахикардии вызывает уменьшение коронарного кровоснабжения и ишемию сердечной мышцы (стенокардию или инфаркт миокарда). Течение пароксизмальной тахикардии приводит к прогрессированию хронической сердечной недостаточности.

Диагностика пароксизмальной тахикардии

Пароксизмальная тахикардия может быть диагностирована по типичности приступа с внезапным началом и окончанием, а также данным исследования частоты сердечных сокращений. Суправентрикулярная и желудочковая формы тахикардии различаются по степени учащения ритма. При желудочковой форме тахикардии ЧСС обычно не превышает 180 уд. в минуту, а пробы с возбуждением блуждающего нерва дают отрицательные результаты, тогда как при суправентрикулярной тахикардии ЧСС достигает 220-250 уд. в минуту, и пароксизм купируется с помощью вагусного маневра.

При регистрации ЭКГ во время приступа определяются характерные изменения формы и полярности зубца Р, а также его расположения относительно желудочкового комплекса QRS, позволяющие различить форму пароксизмальной тахикардии. Для предсердной формы типично расположение зубца Р (положительного или отрицательного) перед комплексом QRS. При пароксизме, исходящем из предсердно-желудочкового соединения, регистрируется отрицательный зубец Р, расположенный позади комплекса QRS или сливающийся с ним. Для желудочковой формы характерна деформация и расширение комплекса QRS, напоминающего желудочковые экстрасистолы; может регистрироваться обычный, неизмененный зубец Р.

Если пароксизм тахикардии не удается зафиксировать при электрокардиографии, прибегают к проведению суточного мониторирования ЭКГ, регистрирующего короткие эпизоды пароксизмальной тахикардии (от 3 до 5 желудочковых комплексов), субъективно не ощущаемые пациентами. В ряде случаев при пароксизмальной тахикардии проводится запись эндокардиальной электрокардиограммы путем внутрисердечного введения электродов. Для исключения органической патологии проводят УЗИ сердца, МРТ или МСКТ сердца.

Лечение пароксизмальной тахикардии

Вопрос о тактике лечения пациентов с пароксизмальной тахикардией решается с учетом формы аритмии (предсердной, атриовентрикулярной, желудочковой), ее этиологии, частоты и длительности приступов, наличия или отсутствия осложнений во время пароксизмов (сердечной или сердечно-сосудистой недостаточности).

Большинство случаев желудочковой пароксизмальной тахикардии требуют экстренной госпитализации. Исключение составляют идиопатические варианты с доброкачественным течением и возможностью быстрого купирования путем введения определенного антиаритмического препарата. При пароксизме суправентрикулярной тахикардии пациентов госпитализируют в отделение кардиологии в случае развития острой сердечной либо сердечно-сосудистой недостаточности.

Плановую госпитализацию пациентов с пароксизмальной тахикардией проводят при частых, > 2 раз в месяц, приступах тахикардии для проведения углубленного обследования, определения лечебной тактики и показаний к хирургическому лечению.

Возникновение приступа пароксизмальной тахикардии требует оказания неотложных мер на месте, а при первичном пароксизме или сопутствующей сердечной патологии необходим одновременный вызов скорой кардиологической службы.

Для купирования пароксизма тахикардии прибегают к проведению вагусных маневров – приемов, оказывающих механическое воздействие на блуждающий нерв. К вагусным маневрам относятся натуживание; проба Вальсальвы (попытка энергичного выдоха при закрытых носовой щели и ротовой полости); проба Ашнера (равномерное и умеренное надавливание на верхний внутренний угол глазного яблока); проба Чермака-Геринга (надавливание на область одного или обоих каротидных синусов в области сонной артерии); попытка вызвать рвотный рефлекс путем раздражения корня языка; обтирание холодной водой и др. С помощью вагусных маневров возможно купирование только приступов суправентрикулярных пароксизмов тахикардии, но не во всех случаях. Поэтому основным видом помощи при развившейся пароксизмальной тахикардии является введение препаратов противоаритмического действия.

В качестве оказания неотложной помощи показано внутривенное введение универсальных антиаритмиков, эффективных при любых формах пароксизмов: новокаинамида, пропранолоа (обзидана), аймалина (гилуритмала), хинидина, ритмодана (дизопирамида, ритмилека), этмозина, изоптина, кордарона. При длительных пароксизмах тахикардии, не купирующихся лекарственными средствами, прибегают к проведению электроимпульсной терапии.

В дальнейшем пациенты с пароксизмальной тахикардией подлежат амбулаторному наблюдению у кардиолога, определяющего объем и схему назначения антиаритмической терапии. Назначение противорецидивного антиаритмического лечения тахикардии определяется частотой и переносимостью приступов. Проведение постоянной противорецидивной терапии показано пациентам с пароксизмами тахикардии, возникающими 2 и более раз в месяц и требующими врачебной помощи для их купирования; при более редких, но затяжных пароксизмах, осложняющихся развитием острой левожелудочковой или сердечно-сосудистой недостаточности. У пациентов с частыми, короткими приступами наджелудочковой тахикардии, купирующимися самостоятельно или с помощью вагусных маневров, показания к противорецидивной терапии сомнительны.

Длительная противорецидивная терапия пароксизмальной тахикардии проводится противоаритмическими средствами (бисульфатом хинидина, дизопирамидом, морацизином, этацизином, амиодароном, верапамилом и др.), а также сердечными гликозидами (дигоксином, ланатозидом). Подбор препарата и дозировки осуществляется под электрокардиографическим контролем и контролем самочувствия пациента.

Применение β-адреноблокаторов для лечения пароксизмальной тахикардии позволяет снизить вероятность перехода желудочковой формы в мерцание желудочков. Наиболее эффективно использование β-адреноблокаторов совместно с противоаритмическими средствами, что позволяет снизить дозу каждого из препаратов без ущерба эффективности проводимой терапии. Предупреждение рецидивов суправентрикулярных пароксизмов тахикардии, уменьшение частоты, продолжительности и тяжести их течения достигается постоянным пероральным приемом сердечных гликозидов.

К хирургическому лечению прибегают при особо тяжелом течении пароксизмальной тахикардии и неэффективности противорецидивной терапии. В качестве хирургического пособия при пароксизмах тахикардии применяются деструкция (механическая, электрическая, лазерная, химическая, криогенная) дополнительных путей проведения импульса или эктопических очагов автоматизма, радиочастотная абляция (РЧА сердца), вживление электрокардиостимуляторов с запрограммированными режимами парной и “захватывающей” стимуляции либо имплантация электрических дефибрилляторов.

Прогноз при пароксизмальной тахикардии

Прогностическими критериями пароксизмальной тахикардии являются ее форма, этиология, длительность приступов, наличие или отсутствие осложнений, состояние сократительной способности миокарда (так как при тяжелых поражениях сердечной мышцы велик риск развития острой сердечно-сосудистой или сердечной недостаточности, фибрилляции желудочков).

Наиболее благоприятна по течению эссенциальная суправентрикулярная форма пароксизмальной тахикардии: большинство пациентов не утрачивают трудоспособности на протяжении многих лет, редко наблюдаются случаи полного спонтанного излечения. Течение суправентрикулярной тахикардии, обусловленной заболеваниями миокарда, во многом определяется темпами развития и эффективностью терапии основного заболевания.

Худший прогноз отмечается при желудочковой форме пароксизмальной тахикардии, развивающейся на фоне патологии миокарда (острого инфаркта, обширной преходящей ишемии, рецидивирующего миокардита, первичных кардиомиопатий, тяжелой миокардиодистрофии, обусловленной пороками сердца). Поражения миокарда способствуют трансформации пароксизмов тахикардии в мерцание желудочков.

При отсутствии осложнений выживаемость пациентов с желудочковой тахикардией составляет годы и даже десятилетия. Летальный исход при желудочковой форме пароксизмальной тахикардии, как правило, наступает у пациентов с сердечными пороками, а также больных, перенесших ранее внезапную клиническую смерть и реанимацию. Улучшает течение пароксизмальной тахикардии постоянная противорецидивная терапия и хирургическая коррекция ритма.

Профилактика пароксизмальной тахикардии

Меры профилактики эссенциальной формы пароксизмальной тахикардии, как и ее причины, неизвестны. Предупреждение развития пароксизмов тахикардии на фоне кардиопатологии требует профилактики, своевременной диагностики и терапии основного заболевания. При развившейся пароксизмальной тахикардии показано проведении вторичной профилактики: исключение провоцирующих факторов (психических и физических нагрузок, алкоголя, курения), прием седативных и антиаритмических противорецидивных препаратов, хирургическое лечение тахикардии.